Cira Pascual Marquina, Caracas, 1 mars 2024

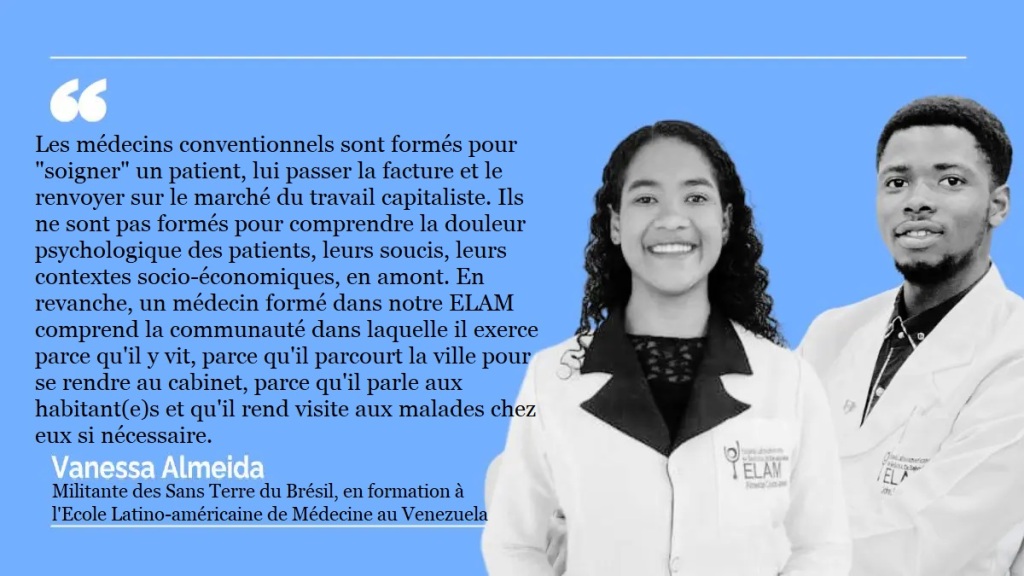

Photo : Vanessa Almeida est la porte-parole principale des étudiants de l’ELAM. John Chikuike Ogbu est le porte-parole adjoint. (Venezuelanalysis)

À la fin des années 1990, deux puissants ouragans ont balayé les Caraïbes, faisant des dizaines de morts et de blessés. La catastrophe humanitaire a mis en évidence la nécessité d’augmenter le nombre de médecins dans la région. C’est à ce moment que Fidel Castro a fondé l’École latino-américaine de médecine (ELAM) à La Havane. Inspiré par l’internationalisme de la révolution cubaine, le Venezuela a fondé sa propre ELAM en 2007. L’école a diplômé des milliers de médecins du monde entier. En parcourant son siège, dans le centre de Caracas, on peut surprendre dans les couloirs des conversations allant de l’arabe au créole haïtien, en passant par le portugais et l’anglais.

Nous nous sommes entretenus avec deux jeunes étudiants de l’ELAM sur leurs expériences à l’ELAM. Vanessa Almeida est une étudiante de cinquième année, membre du Mouvement des sans terre du Brésil, originaire d’Itamaraju, une petite ville rurale. John Chikuike Ogbu est un étudiant de deuxième année issu d’une famille de la classe ouvrière de la ville d’Enugu, au Nigeria.

Vanessa, en tant que porte-parole des étudiants, peux-tu nous expliquer le projet de l’ELAM ?

Vanessa Almeida : L’École latino-américaine de médecine fut la prunelle des yeux de Chávez, et un héritage de la révolution cubaine, c’est une communauté de futurs médecins du monde entier, en particulier du Sud, qui s’engagent à retourner dans leur pays d’origine et à travailler avec des populations mal desservies. L’ELAM date de 1999, elle a été fondée à Cuba alors que la situation était très difficile. Qu’a fait Fidel face à l’adversité ? A-t-il renoncé à l’internationalisme de la révolution ? Non, il a dit : « d’autres envoient des armes et des armées pour occuper des pays, nous, nous enverrons une armée de médecins pour sauver des vies. Cela faisait partie de la « bataille des idées ». Puis, en 2007, Chávez a introduit le projet ELAM au Venezuela.

Aujourd’hui, on trouve des médecins ELAM dans les « barrios » et les « favelas » (quartiers populaires), ainsi que dans les zones rurales les plus reculées du monde. Chávez estimait que les soins de santé étaient un droit universel. La solidarité internationale était au cœur de sa politique. C’est pourquoi l’école fondée à Cuba correspondait parfaitement à la révolution bolivarienne. L’ELAM est peut-être le projet qui exprime le mieux l’engagement du Venezuela à promouvoir la justice sociale et l’égalité dans le monde entier… même aux heures les plus difficiles !

Photos : Fidel Castro a inauguré l’ELAM de Cuba en 1999. (ELAM)

Le Venezuela a connu de graves difficultés ces dernières années en raison du blocus et des sanctions des États-Unis. Bien que l’ELAM n’a jamais fermé ses portes, il est certain qu’elle a dû affronter de grandes difficultés.

Vanessa : Les choses n’ont pas été faciles : le blocus, la pandémie, les attaques politiques contre la révolution. Pourtant, le Venezuela nous a ouvert ses portes et est devenu notre « maison loin de chez nous ». Lorsque le blocus a rendu la vie vraiment difficile, Nicolás Maduro aurait pu dire : « concentrons-nous d’abord sur notre peuple ». Au lieu de cela, il a décidé de maintenir en vie le projet de Chávez. Même lorsque la situation était très difficile, l’école nous a nourris et logés. Elle a pris en charge les frais liés aux études. Je lui en suis reconnaissante : la plupart d’entre nous n’auraient jamais pu étudier la médecine dans leur pays, ou si nous en avions eu la possibilité, cela nous aurait coûté les yeux de la tête.

Comment l’exercice de la médecine est-il conçu à l’ELAM ?

John Chikuike Ogbu : La conception de la médecine à l’ELAM est radicalement différente de la conception conventionnelle. Notre cursus est axé sur la « médecine communautaire intégrale », ce qui implique une perspective humaniste qui associe la science et l’engagement envers la société. L »amour et l’humilité sont les clés pour devenir des médecins de proximité. Nous apprenons tout cela en étudiant l’anatomie, la biochimie et l’éthique médicale. Les médecins de l’ELAM vont dans le monde, se consacrant au bien-être des communautés ; ils ne s’assoient pas dans un cabinet médical sophistiqué en attendant que les malades viennent à eux pour être « guéris » par un médecin qui ressemble à Dieu. En outre, le type de soins de santé promu par l’ELAM est avant tout préventif.

Le capitalisme marchandise tout, même la santé. L’ELAM, quant à lui, la dé-commercialise. Vanessa, peux-tu nous en parler ?

Vanessa : C’est vrai, le capitalisme marchandise tout, même la santé ! Les médecins conventionnels sont formés pour « soigner » un patient, lui passer la facture et le renvoyer sur le marché du travail capitaliste. Ils ne sont pas formés pour comprendre la douleur psychologique des patients, leurs soucis, leurs contextes socio-économiques, en amont. En revanche, un médecin formé dans notre ELAM comprend la communauté dans laquelle il exerce parce qu’il y vit, parce qu’il parcourt la ville pour se rendre au cabinet, parce qu’il parle aux habitant(e)s et qu’il rend visite aux malades chez eux si nécessaire. Un médecin de l’ELAM n’est pas formé pour s’enrichir, mais pour servir la population. Dans mon cas, lorsque j’obtiendrai mon diplôme, soyez sûrs que je ne participerai pas à la marchandisation de la santé. La médecine promue par l’ELAM est « intégrale », surmontant la conception selon laquelle les patients ne sont que la somme de leurs organes. Nous considérons les patients de manière holistique, les diagnostics tenant également compte du contexte culturel, des facteurs socio-économiques et du contexte familial.

Cette approche nous permet de nous attaquer aux causes profondes d’un mal de tête récurrent ou d’un terrible mal de ventre, et d’offrir potentiellement des solutions qui ne reposent pas uniquement sur des médicaments. Bien entendu, cela ne signifie pas que les connaissances scientifiques ne sont pas importantes pour nous, mais elles ne constituent qu’une partie de la solution.

Photo : École latino-américaine de médecine « Salvador Allende » (ELAM) au Venezuela

Quel est le rôle de l’internationalisme à l’ELAM ?

John : L’ELAM accueille actuellement des étudiants de plus de 20 pays, principalement des pays du Sud. L’institution a une solide perspective Sud-Sud et un engagement véritable pour les peuples opprimés. Chávez rêvait que l’ELAM devienne une communauté internationale, et c’est précisément ce qui s’est réalisé. Nos camarades de classe et d’études viennent d’Amérique latine, des Caraïbes et d’Afrique, et un important groupe d’étudiants de frères et sœurs palestiniens étudient ici.

Vanessa, tu es une militante du MST [Mouvement des Travailleurs Sans Terre] brésilien, une organisation liée de longue date au processus bolivarien. Quelle importance revêt pour toi l’héritage de Chávez ?

Vanessa : Au sein du Mouvement des Sans Terre, nous aimons beaucoup Chávez, parce qu’il a modifié le cours de l’histoire de l’Amérique latine, parce qu’il était un véritable internationaliste et parce qu’il se souciait des travailleur(se)s du monde entier. Il a également établi un lien particulier avec les paysans. Dans notre école, Chávez est vivant ! Il y a une histoire sur lui que j’ai trouvée très émouvante. Lorsqu’il était soigné pour un cancer à Cuba, il demandait constamment des nouvelles de son peuple : « Comment va mon peuple ? C’était sa première question en se réveillant de l’opération, et il interrogeait toutes les personnes qui lui rendaient visite. En tant que médecins de l’ELAM, nous devons imiter cette attitude : le peuple, le peuple, est notre première, deuxième et troisième priorité.

Les études sont intenses. Je me lève tous les jours à 5 heures du matin et me couche tard. Je dois profiter au maximum de cette opportunité. Lorsque j’aurai obtenu mon diplôme, je rentrerai chez moi et j’offrirai à la communauté ce que la révolution bolivarienne m’a donné.

John, en tant que Nigérian, vous êtes assez loin de chez vous et vous avez dû apprendre une nouvelle langue. Pourriez-vous partager cette partie de votre histoire ?

John : En effet, tout n’a pas été facile. Tout d’abord, lorsque je suis arrivé, j’ai dû passer par une longue période d’isolement. Ensuite, il y a le défi de la langue. Je ne parlais pas espagnol à mon arrivée, et j’ai encore du mal avec cette langue. Je me souviens qu’en tant que pré-médecin, j’ai dû étudier la biochimie, ce qui est déjà un défi en soi. Essayer de naviguer dans le contenu tout en apprenant la langue était stressant, mais j’étais déterminé à réussir. Je me tournais vers Youtube, j’empruntais des livres et, si nécessaire, mes camarades de classe venaient à ma rescousse. Petit à petit, mes compétences linguistiques se sont améliorées, et bien que le régime universitaire reste intense, la plupart du temps, je n’ai pas de difficultés avec la langue.

Il y a eu d’autres obstacles : nous sommes tous loin de chez nous et nos journées sont très longues, si bien qu’il m’arrive de ne pas pouvoir appeler ma famille, ce qui est difficile. Heureusement, mes camarades de classe et mes professeurs sont en train de devenir ma deuxième famille, et même si ma famille dans mon pays me manque, je ne me sens plus aussi seul.

Vanessa, peux-tu nous parler du travail universitaire à l’ELAM et de son programme ?

Vanessa : à l’ELAM, nous avons un programme d’études et de pratique très exigeant. En tant qu’étudiante en cinquième année, j’ai de longues heures de rotation dans les hôpitaux, et 24 heures de cours par semaine. Nos professeurs, originaires de Cuba et du Venezuela, sont très engagés dans la révolution mais ils ne nous imposent aucune politique : notre cœur est tourné vers le processus bolivarien, non par obligation, mais parce que nous ressentons tout cet amour au Venezuela. Nos professeurs nous enseignent à devenir des scientifiques humanistes, des professionnels de la santé engagés.

Vous êtes tous deux activement impliqués dans la pratique médicale. Penchons-nous sur cet aspect de votre formation.

John : Je fais un stage au Centre de diagnostic intégral Amelia Blanco [CDI], où nous apprenons la médecine préventive et curative. Nous effectuons également des visites de maison en maison pour cartographier la communauté et comprendre le profil socio-économique du « barrio » (quartier populaire). C’est la clé pour devenir un docteur « intégral ». Apprendre à travailler et à s’occuper des gens dès le début est très important à l’ELAM. Sans ces bons rapports avec les gens, comment les aider à guérir ?

Vanessa : Actuellement, je suis en rotation à l’hôpital Victorino Santaella dans les « Altos Mirandinos ». L’expérience a été extraordinaire. J’ai beaucoup appris des résidents, des médecins et des spécialistes, ainsi que de la directrice de l’hôpital, vraiment engagée. On la voit souvent dans les couloirs de l’hôpital en train de résoudre des problèmes, de s’assurer qu’il y a du matériel médical, etc. C’est ainsi que tout fonctionnaire médical devrait être : sur le terrain. Lors de mes stages en médecine, j’ai appris à traiter et à soigner une femme âgée ou un nourrisson, ainsi qu’à pratiquer certaines interventions chirurgicales. Parallèlement, j’ai acquis les compétences nécessaires pour accompagner des personnes dans des moments très difficiles.

Pour en revenir à l’impact du blocus auquel le Venezuela est confronté, avez-vous observé ses effets sur le système médical ?

Vanessa : Oui. Le blocus a un impact évident sur les hôpitaux et les installations médicales. Malgré ces difficultés, des médecins et du personnel médical dévoués se sont montrés à la hauteur de la situation, réalisant des miracles pour sauver des vies.

Le gouvernement veille également à ce que les hôpitaux soient correctement approvisionnés. J’ai personnellement constaté que certaines alliances Sud-Sud donnent des résultats. Les installations médicales sont désormais mieux approvisionnées. Si certains emballages et instructions peuvent être rédigés en chinois ou en arabe – ce qui présente son lot de difficultés -, nous avons désormais les compétences nécessaires pour identifier les fournitures. Nous tirons le meilleur parti de ce que nous avons. Le blocus états-unien est criminel et son impact sur la santé du peuple vénézuélien est bien réel, mais nous sommes en mesure de soigner nos patients.

Entretien réalisé par Cira Pascual Marquina pour Venezuelanalysis.

Traduction de l’anglais : Thierry Deronne

URL de cet article : https://venezuelainfos.wordpress.com/2024/04/14/medecins-du-peuple-et-du-monde-conversation-avec-vanessa-almeida-et-john-chikuike-ogbu-etudiants-au-venezuela/

Notes

Notes

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.