mardi 13 février 2024 | Maurice Lemoine

Plusieurs semaines de fortes tensions entre Caracas et Georgetown – capitale du pays voisin, la République coopérative du Guyana. En guise d’explication, TF1 avance : « Le Guyana menacé d’invasion par le Venezuela » (1er décembre 2023). Information que complète Le Monde : « Le Venezuela lorgne le pétrole du Guyana » (2 décembre). Radio France internationale (RFI) soulignant au passage « les discours belliqueux du Venezuela » (14 décembre).

Au cœur de cette actualité, un différend territorial concernant la région d’Esequibo, contrôlée par le Guyana, mais que le Venezuela revendique. Au large des côtes de la zone en question, la multinationale américaine ExxonMobil vient de découvrir des hydrocarbures. Donc…

« Opportuniste » et par ailleurs « en difficulté face à son opposition », le gouvernement de Nicolás Maduro lance une série de mesures pour s’approprier cette manne pétrolière. Le 3 décembre 2023, il organise un référendum, qui se solde par un oui massif de ses compatriotes au rattachement de la région au Venezuela. Une annexion en bonne et due forme ! La preuve : Caracas crée une « Zone de défense » de l’Esequibo et nomme un général pour la diriger. Désormais, tout un chacun comprend et compatit : il s’agit d’un combat du David guyanien (808 000 habitants) contre le Goliath vénézuélien (28 millions de sujets).

Agressée, Georgetown a saisi la Cour internationale de justice (CIJ), la plus haute instance judiciaire de l’ONU. Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken affirme son « soutien inébranlable à la souveraineté du Guyana ». Secrétaire général de l’Organisation des Etats américaine (OEA), Luis Almagro fait de même. Ne voyant « aucun argument » susceptible de justifier ce type d’« action unilatérale », le ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron appelle de son côté le Venezuela à cesser ses agissements.

En fait, ce qui se passe est bien plus grave que ce qu’on subodorait : le Guyana, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et ExxonMobil sont odieusement agressés par l’ogre vénézuélien.

La République coopérative du Guyana

Indépendant depuis 1966, enclavé entre l’Océan atlantique (au nord), le Venezuela (au nord-ouest), le Brésil (au sud-ouest) et le Suriname (à l’est), le Guyana – officiellement République coopérative du Guyana – couvre 215 000 kilomètres carrés et reste profondément marqué par sa longue appartenance, avec une partie des Antilles, à l’ensemble des Indes occidentales britanniques. Ce, bien qu’il ait été « découvert » par Christophe Colomb en 1498 et qu’il ait également subi la domination hollandaise.

Longtemps, les principales richesses de ce petit pays anglophone ont été la bauxite, clé de voute de son économie, la canne à sucre et le riz ; 90 % des habitants – Afro-Guyaniens (descendants d’esclaves ; environ 30 %), Indo-Guyaniens (travailleurs ultérieurement venus d’Inde ; 40 %), métis (20 %) et Amérindiens (10 %) – vit et travaille dans les zones de basse altitude, le long de l’étroite plaine côtière. La vie sociale repose sur des bases ethniques, héritées de l’époque coloniale, opposant Hindoustanis (affaires, commerce, agriculture) et Afro-Guyaniens (administration, police, armée). Un fort bipartisme, lui aussi plus identitaire qu’idéologique, caractérise la vie politique. D’une part, le Parti civique progressiste du peuple (PPP/C), qui a mené la bataille pour l’indépendance, représente peu ou prou la majorité hindoue. De l’autre, le Congrès national du peuple (PNC) possède une base électorale essentiellement afro-guyanienne.

Objet du conflit, à l’ouest du fleuve Esequibo, le plus long cours d’eau du pays, l’Esequibo ou Guayana Esequiba, tapissé de forêts tropicales, couvre sept dixièmes du territoire (159 542 km², à peu près la moitié de l’Italie) et, très peu peuplé, n’abrite que 125 000 habitants, soit un cinquième de la population.

Le 2 août 2020, au terme d’élections au résultat contesté pendant cinq mois par le président sortant David Granger, qui se représentait, Mohamed Irfaan Ali (PPP/C), fermement appuyé par le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo, est devenu le nouveau chef de l’Etat. D’emblée, il a confirmé vouloir porter le différend frontalier avec le Venezuela devant la CIJ, rappelant que – avant même le mandat de Granger, lui-même très hostile à Caracas – c’est son parti le PPP/C qui, en 2014, à mis un terme au « dialogue de bonnes manières » entretenu depuis plusieurs décennies avec le pays voisin. Le 18 décembre 2020, la CIJ déclara admissible la demande de Georgetown sur le respect d’un traité signé en 1899 (la Sentence arbitrale de Paris) lui attribuant la zone contestée. Quelques temps auparavant, l’ambassadeur des Etats-Unis au Guyana, Perry Holloway, avait abondé dans ce sens en estimant que si les deux pays voulaient « maintenir la paix et adhérer au droit international », la décision de 1899 devait être respectée [1].

Conquêtes, occupations et truanderies

Au commencement étaient les autochtones (Caraïbes, Arawak, Warao). L’inévitable Christophe Colomb (1498). Un an plus tard, les Espagnols entreprennent d’explorer la contrée – sans encore s’y installer. Les Indigènes peinent à prononcer le nom du conquistador. Ils transforment (Juan de) Esquivel en « Esequibo » (c’est du moins ce que prétendent certains historiens). Pirates et corsaires s’abattent sur la région – portugais (1541), français (1543,1544), anglais (1561), multinationaux (1567).

Surtout hollandais, mais aussi britanniques, des Européens plantent leurs cabanes en 1616 au milieu de l’exubérante végétation. En 1648, en vertu du traité de Münster, que signent le Roi catholique d’Espagne et les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, les « hidalgos » abandonnent à la Hollande la zone située à l’est du fleuve Esequibo [2]. Quand, en 1814, la Hollande perd les guerres napoléoniennes, qu’elle a eu l’imprudence de livrer aux côtés des Français, le territoire tombe entre les mains de Londres. La Guyane britannique est née.

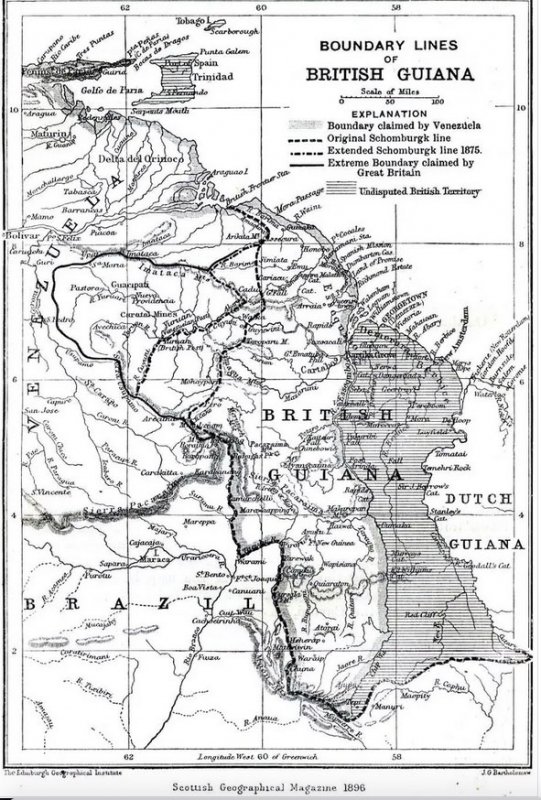

Trois ans auparavant, le 5 juillet 1811, Francisco de Miranda et Simón Bolivar ont arraché l’indépendance du Venezuela à l’empire espagnol. Toutes les cartes de l’époque en attestent : depuis 1777, les frontières de la capitainerie du Venezuela s’étendaient jusqu’à l’Esequibo [3]. Le 21 décembre 1811, l’ensemble du territoire appartenant à l’ex-capitainerie est inclus dans la première Constitution du Venezuela.

Lorsque les Anglais ont hérité de la Guyane britannique en 1814, ni eux ni les Hollandais qui la leur ont cédé n’ont précisément défini la frontière ouest. Profitant du chaos des luttes d’indépendance, qui se poursuivent au Venezuela, les « british » franchissent subrepticement le fleuve Esequibo et commencent à grignoter des pans entiers du pays voisin.

En 1822, Bolivar fait parvenir une première protestation formelle au Foreign Office avec pour unique réponse : « No way ! »

Sous l’impulsion des Hollandais d’abord, puis des Britanniques, le Guyana s’est peuplé d’esclaves noirs arrachés à l’Afrique et jetés dans les plantations. L’esclavage aboli en 1833, des travailleurs étrangers sous contrat – Portugais, Chinois, puis Indiens (des Indes) – débarqueront par dizaines de milliers.

En 1834, par le biais de la Royal Geographical Society de Londres, les Anglais engagent un naturaliste d’origine allemande, Robert Schomburgk, pour qu’il explore toute la région et en établisse la cartographie. Ce que fait le savant, révélant dans son premier rapport les immenses richesses existant côté vénézuélien du fleuve Esequibo. Des bords de la Tamise montent des murmures intéressés. En 1839, le gouvernement mandate Schomburgk pour fixer une ligne de démarcation, tout en lui enjoignant de « ne pas s’en tenir au traité de Londres de 1814 », mais de « s’étendre au territoire vénézuélien ».

Un an plus tard, tracée arbitrairement, la « Ligne Schomburgk » dépouille le Venezuela de 4 920 km2. Cette fois, la controverse s’envenime. En 1844, invoquant le principe de l’uti possidetis juris (« vous posséderez ce que vous possédiez déjà »), le ministre vénézuélien Alejo Fortique insiste auprès de la puissance coloniale pour que le fleuve soit reconnu comme étant la frontière naturelle entre les deux pays. Londres traîne les pieds, mais, comme Caracas, s’engage à ne pas occuper ni usurper le territoire « en dispute ». Toutefois, perfide Albion oblige, profitant des difficultés du jeune Etat à contrôler ses frontières, l’invasion va se poursuivre, arrachant au Venezuela 141 930 km2 en 1886, qui deviendront 167 830 km2 en 1887 puis 203 310 km2 en 1897 [4]. La découverte de gisements aurifères est passée par là.

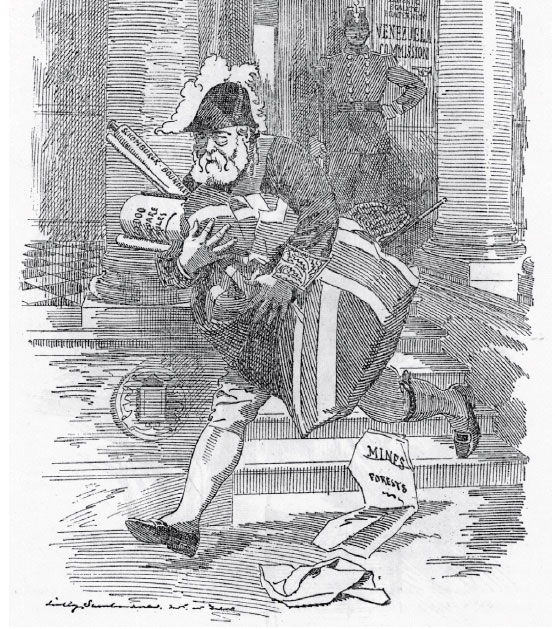

Ivres de leurs succès, les Anglais ont définitivement dépassé les bornes. En 1890, après qu’ils eussent avancé jusqu’à l’embouchure de l’Orénoque, leur flotte a débarqué des troupes sur la côte vénézuélienne. Ils ont juste oublié une chose : la Doctrine de Monroe. Un « texte sacré » gravé dans le marbre en 1823 par les Etats-Unis.

A l’origine, la doctrine avertit : « Aux Européens le vieux continent, aux Américains le Nouveau Monde ». Dit autrement : l’ensemble des Amériques ne peut plus être soumis à la colonisation ou à l’ingérence européenne, qui, menace pour la sécurité et la paix, seront considérées comme hostiles par Washington. La proclamation n’étant pas passée inaperçue, Caracas se tourne vers le grand voisin du Nord. Qui traîne à réagir. Jusqu’à ce que l’un de ses ex-ambassadeurs au Venezuela, William Lindsay Scruggs, ne publie un pamphlet intitulé British agressions in Venezuela ; or The Monroe doctrine on trial (Agressions britanniques au Venezuela ; ou la doctrine Monroe à l’épreuve) [5]. Piqué au vif, Washington interpelle enfin Londres. Qui lui expédie un « bras d’honneur » quand le premier ministre conservateur, Lord Salisbury, rétorque que la Doctrine de Monroe « n’a aucune valeur au regard du droit international ». Ce qui objectivement n’est pas faux – mais le problème n’est pas là ! Une telle remise en cause de la sphère d’influence des Etats-Unis met le président Grover Cleveland en fureur. Cette fois, l’affaire est prise au sérieux.

Le 17 décembre 1895, dans un message au Congrès, Cleveland annonce que les États-Unis « résisteront par tous les moyens à toute appropriation par la Grande-Bretagne ou à l’exercice par celle-ci d’une juridiction gouvernementale sur tout territoire appartenant de droit au Venezuela ». A sa demande, la Chambre des représentants émet la Résolution 252 : un arbitrage international devra résoudre la dispute entre la Grande-Bretagne et le Venezuela.

Touché par une telle solidarité, le président vénézuélien Joaquín Crespo signe des deux mains. Londres grogne, mais se plie aux désidératas de la puissance montante. Le 2 février 1897, le « Traité entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis du Venezuela relatif au règlement de la question de la frontière entre la colonie de la Guyane britannique et les Etats-Unis du Venezuela » (dit plus simplement « traité de Washington ») entérine le principe de l’arbitrage. Au terme des discussions, le Venezuela se montre déjà moins emballé. Une forte pression étatsunienne le menaçant de le laisser seul, « à la merci de la Grande-Bretagne », a précédé la définition de la composition du tribunal : deux juges américains désignés par la Cour suprême des Etats-Unis (Weston Fuller et David J. Brewer) ; deux britanniques nommés par la Cour suprême de leur pays (Lord Charles Russell et Lord Richard Henn Collins) ; un cinquième magistrat désigné par le Roi de Suède et de Norvège – qui s’avérera finalement être un russe ouvertement anglophile, Federico de Martens. Les Vénézuéliens ne sont pas invités à la fête ! Ils seront représentés et défendus par l’ex-président des Etats-Unis Benjamin Harrison et deux avocats de même nationalité (Benjamin S. Tracy et Severo Mallet-Prevost).

Malgré une telle incongruité, comment ne pas faire confiance aux « yankees » ? En protecteurs désintéressés du continent, ne viennent-ils pas d’intervenir militairement à Cuba pour y aider les patriotes à en chasser les Espagnols et à en faire un pays « libre et souverain » ? Convaincu que la justice lui donnera raison, le gouvernement vénézuélien accepte la formule qui lui est imposée avant d’expédier dix caisses de documents, de courriers et de cartes aux Etats-Unis, où ils seront traduits [6].

C’est donc le 3 octobre 1899, à Paris, sans la présence d’un seul Vénézuélien, qu’est prononcée la sentence. Si elle restitue au Venezuela la totalité de l’embouchure de l’Orénoque, son vital débouché sur l’Atlantique, ainsi que les terres situées de part et d’autre de celle-ci, elle lui arrache la totalité des 159 542 km² illégitimement occupés par l’Angleterre, à l’ouest du fleuve Esequibo. Quelques jours plus tard, le juriste américain Mallet-Prevost, conseiller de la défense du Venezuela, s’épanche en mode discret auprès de son collaborateur et ami George Lincoln Burr : « Nos arbitres ont été contraints d’accepter la décision et, en toute confidence, je n’hésite pas à vous assurer que les arbitres britanniques n’ont été guidés par aucune considération de droit ou de justice et que l’arbitre russe a probablement été incité à adopter la position qu’il a prise pour des raisons totalement étrangères à la question (…) Le résultat, à mon avis, est une gifle à l’arbitrage [7]. »

Le verdict passe tout de même comme une lettre à la malle-poste : à ce moment, le Venezuela n’a plus de gouvernement ! Aux prises avec une conspiration qui le renversera vingt jours plus tard, le président Ignacio Andrade s’apprête à quitter le pays. Son adversaire et futur successeur, le général nationaliste Cipriano Castro, n’est pas encore arrivé dans la capitale à la tête de son armée privée [8]. Dans quelques temps (1902), prenant prétexte de dettes non remboursées par Caracas, une coalition de puissances européennes – Allemagne, Angleterre, Italie – dépêchera une escadre de quinze navires pour s’emparer de la flotte vénézuélienne et verrouiller par un blocus les zones côtières du pays.

Pour mettre fin à l’outrage, il faudra que les Etats-Unis – qui viennent de favoriser la sécession du Panamá pour s’emparer d’un territoire jusque-là colombien où ils entendent construire un canal – serve tardivement de médiateur entre Vénézuéliens et Européens, au nom de l’inévitable doctrine de Monroe [9]. Mais, en tout état de cause, la spoliation de l’Esequibo passe alors au second plan. Entre novembre1900 et juin1904, composée de représentants du Royaume-Uni et du Venezuela, une commission mixte ad hoc réalise la démarcation de la frontière établie par la sentence de Paris.

De Paris à Genève

Un demi-siècle passe. En 1949, le scandale éclate au grand jour. Il y a eu de la magouille là-dessous ! Dans un mémorandum qu’il a ordonné de ne publier qu’après sa mort, feu Mallet-Prevost révèle que le « Laudo arbitral de Paris » a été une mascarade, résultat d’un « achat » du président russe du tribunal, Federico de Martens, par les deux juges britanniques et, au nom d’une forme de solidarité anglo-saxonne [10], d’un arrangement politique secret entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis.

La publication de ces révélations dans la prestigieuse revue étatsunienne The American Journal of International Law [11] coïncide, cinquante années s’étant écoulées depuis les faits, avec la possible ouverture des archives britanniques et d’archives privées aux Etats-Unis. Avec l’autorisation de leur hiérarchie ecclésiastique, deux jeunes jésuites qui se trouvent à Londres, Hermann Oropeza et Pablo Celigueta, se plongent dans l’étude des documents. Le résultat de leurs recherches, qui s’étendent sur une dizaine d’années, permet auVenezuela d’étayer la réclamation qu’il porte, en 1962, devant l’Organisation des Nations unies (ONU). Lors d’un contact direct avec son homologue britannique, le 5 octobre 1963, le ministre des affaires étrangères Falcón Briceño expose les arguments du Venezuela avant de conclure : « La vérité historique et la justice exigent que le Venezuela réclame la restitution intégrale du territoire dont il a été dépossédé. »

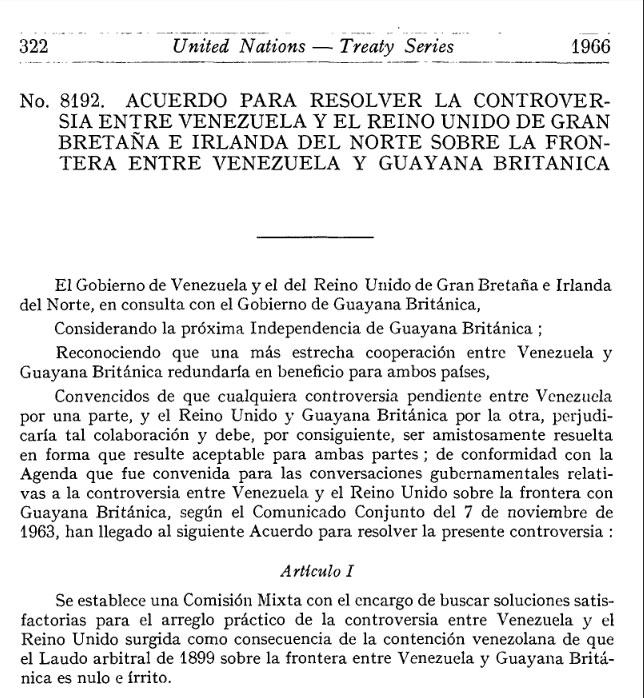

Après l’échec de discussions tenues à Londres, cette séquence revendicative se clôture les 16 et 17 février 1966 à Genève, à l’occasion d’une réunion entre les ministres des Affaires étrangères Iribarren Borges (Venezuela), Michael Stewart (Royaume-Uni) et Forbes S. Burnham, premier ministre d’une Guyane britannique qui, depuis 1953, jouit d’une autonomie limitée. Les deux jours de négociations débouchent sur un consensus qui, signé par tous en espagnol et en anglais, prendra le nom d’ « Accord de Genève. Lequel, officiellement transmis au Secrétaire général de l’ONU le 2 mai [12], sera validé par le Guyana, conformément aux dispositions de l’article VII, le jour de son accession à l’indépendance, le 26 mai suivant. Indépendance que reconnaît immédiatement le Venezuela.

Engageant donc la nouvelle nation guyanienne, le document signé au bord du Lac Léman prend note des réclamations de Caracas, qui considère la sentence arbitrale de 1899 « nulle et non avenue », et prévoit dans son premier article la mise en place d’une commission mixte pour régler le différend « amicalement » et de « manière acceptable » pour les parties dans un délai de quatre ans. Le texte stipule également (article IV) que, en cas d’échec des négociations bilatérales, les signataires devront « choisir sans délai l’un des moyens de règlement pacifique prévus à l’article 33 de la Charte des Nations Unies », et, si là encore il y a absence de résultat, s’en remettront au secrétaire général de l’ONU. Formule qui, on le découvrira bien plus tard, peut être diversement interprétée.

Sur le coup, l’accord a satisfait tout le monde, mais pas pour les mêmes raisons. Vu depuis le Venezuela, il actait une remise en cause acceptée par tous de la vilenie de 1899 et le bon droit de sa revendication. La Grande-Bretagne y voyait une manière élégante de se laver les mains et de laisser les deux autres protagonistes trouver la solution de l’imbroglio qu’elle avait provoqué. A quelques semaines de l’Indépendance, Burnham considérait que, une fois la Grande-Bretagne évincée de la partie, il aurait les mains libres pour changer les règles du jeu.

Et les Etats-Unis (de Lyndon B. Johnson) ? Implicitement et explicitement, ils appuient fermement… Caracas ! Ex-premier ministre de la Guyane encore britannique, tribun populaire et indépendantiste aux sympathies affirmées pour les pays socialistes, fondateur du PPP, Cheddi Jagan, devenu leader de l’opposition dans le nouvel Etat – désormais gouverné par Burnham –, pourrait bien le transformer en un « nouveau Cuba » si des élections imprudemment « régulières » lui permettaient d’arriver au pouvoir.

Pour des raisons inverses à celles de Washington, Fidel Castro soutiendra le Guyana au cours de la décennie 1970 – Burnham, longtemps considéré comme une marionnette des Etats-Unis, affirmant graduellement son autonomie, stabilisant le pays, nationalisant la bauxite, reconnaissant tous les pays socialistes et contribuant à briser l’isolement de Cuba [13].

Soucieux pour sa part de contrôler l’ensemble du bassin amazonien tout en se préservant des accès sur la mer caraïbe, le Brésil, dans la durée, prendra parti pour le Guyana.

Quand, en 1970, les quatre ans impartis à la commission mixte arrivent à échéance, aucune solution n’a été trouvée. Les tensions s’accumulent. En 1968, oubliant déjà les engagements pris deux ans auparavant à Genève, Burnham a commencé à négocier avec des entreprises étatsuniennes l’exploitation des ressources de la zone contestée. Sachant que, dans cette même zone, en 1969, a éclaté une révolte qui a sacrément secoué le Guyana.

Le soulèvement indigène de Rupununi.

Située au sud de la Guyana Esequiba, la région de Rupununi (58 000 km2) étend ses vastes savanes entourées de forêts à 500 km de Georgetown (et à 1 600 km de Caracas). Seule la voie aérienne permet à l’époque de rejoindre Lethem, son agglomération et centre commercial les plus importants, à proximité du Brésil. Malgré cet isolement, l’agriculture et l’élevage (entre 120 000 et 150 000 têtes de bétail) offrent à la zone une certaine prospérité. Environ 40 000 indigènes wapishana (mais aussi makushi et lokono) la peuplent en compagnie d’une poignée d’Européens (anglais et écossais), d’Américains et de Canadiens à qui la couronne britannique, en son temps, a donné des terres en concession [14]. Laquelle autorité britannique avait également placé les territoires amérindiens sous sa protection.

L’indépendance venue, toutes ces terres sont devenues propriété de l’Etat guyanien. Celui-ci permet à leurs occupants, indigènes ou autres, de continuer à les exploiter, mais en vertu d’une licence renouvelable chaque année. Un statut lui permettant, si ou lorsqu’il le jugera nécessaire, d’expulser ces résidants.

Depuis l’arrivée au pouvoir de l’ « afro-centriste » Burnham en 1968, une forte agitation secoue les Amérindiens de Rupununi, grands oubliés des politiques économiques et sociales de l’Etat. Qui plus est, on prête à Burnham l’intention de confisquer les « haciendas » des grands propriétaires et les parcelles des Indigènes pour les répartir, sur une base ethnique, pour ne pas dire raciste à l’égard des autochtones, à des Noirs et à des Hindous incités à coloniser la région.

La révolte éclate le 1er janvier 1969. Le 2, un groupe de rebelles armés prend la station de police, neutralise, au prix de quelques morts parmi ces dernières, les forces de sécurité. Empêchant toute communication avec la capitale, les stations de radio sont occupées ; les pistes d’aviation secondaires ainsi que celle de l’aérodrome de Lethem sont obstruées par des obstacles et des futs de carburant.

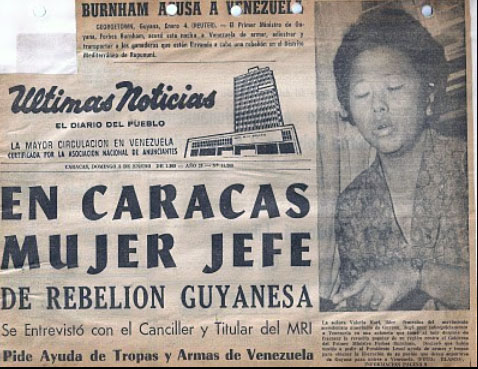

De cette province désormais totalement isolée et sous contrôle, s’élève la voix de Valerie Hart. Une indigène, malgré son nom – qu’elle doit à un époux aviateur, Harry Hart. Depuis l’aéroport de Lethem, entourée d’une centaine de paysannes armées de fusils, Valerie Hart, au nom d’un « Mouvement Guyveno » (guyanien-vénézuélien) annonce la création du Comité provisoire du gouvernement de Rupununi.

Grâce au silence radio qu’ils ont imposé, les rebelles pensent pouvoir contrôler l’ensemble du territoire avant que le pouvoir central n’ait pu réagir. C’est compter sans un missionnaire adventistes étatsuniens de Lethem, partisan de Burnham, qui, possédant un émetteur-récepteur, avertit l’ambassade des Etats-Unis.

La foudre s’abat immédiatement. Le modeste armement des insurgés ne fait pas le poids face à celui des Forces de défense guyaniennes, qui vont jusqu’à utiliser des lance-flammes pour les neutraliser. Très vite en grande difficulté, les révoltés se tournent vers Caracas : une annexion au Venezuela serait possible à condition que leur soient garantis « les droits de l’homme, la propriété de leurs terres et une période de transition plus ou moins longue pour adapter le système juridique de la région au système vénézuélien, ainsi que l’autonomie pour certaines questions locales [15] ».

Par radio, le pouvoir ordonne à la troupe de bombarder les populations indigènes de Pirara et d’Annai – dont les habitations sont réduites en cendre. Sous la pression, la retraite des plus vulnérables doit débuter. Femmes et enfants entreprennent une marche désespérée en direction du Brésil et du Venezuela.

Sans ambiguïtés, cette fois, Hart a lancé : « Nous, les habitants du Rupununi de Guayana et donc Vénézuéliens de naissance, conformément à l’article 35 de la Constitution nationale, lançons un appel au gouvernement, au peuple et aux Forces armées vénézuéliennes pour qu’ils nous aident et empêchent les hordes du Premier ministre du Guyana de nous massacrer. Une autre Baie des Cochons n’est pas conforme à la tradition historique de la patrie de Bolivar [16]. Dans la Baie des Cochons, les Etats-Unis ont abandonné des citoyens non américains. Nous espérons que les Vénézuéliens du Rupununi ne seront pas abandonnés par le Venezuela à une extermination tragique. »

Désormais en grand danger, Hart s’envole avec son pilote de mari pour Santa Elena de Uairén, dans l’Etat de Bolívar (Venezuela). Le 4 janvier, très amicaux à son égard, les militaires vénézuéliens affrètent un vol pour que le couple rebelle gagne Caracas. En tant que présidente du Comité provisoire du gouvernement de Rupununi, Hart y rencontre les ministres de l’intérieur et des Affaires étrangères, Reinaldo Mora et Ignacio Iribarren Borges et leur demande d’appuyer la création d’une région indépendante du Guyana, sous protection du Venezuela. Elle réclame également de pouvoir rencontrer le chef de l’Etat.

A Caracas, la cheffe de la rébellion guyanienne demande l’aide de troupes et d’armes au Venezuela.

Flottement à Miraflores (le palais présidentiel) et à la « Casa Amarilla » (le ministère des Affaires étrangères). Raúl Leoni va, le 11 mars prochain, céder le pouvoir au social-chrétien Rafael Caldera, qui, le 1er décembre 1968, a été élu président.

Nul n’ignore que, à tous les niveaux du pouvoir et par-delà les négociations avec Georgetown, le sort de la Guyana Esequiba a donné lieu en permanence à toutes sortes de spéculations. Ainsi, durant la dictature de Marcos Pérez Jiménez (1952-1958), un plan nommé « Hipótesis Negra » (« hypothèse noire ») a-t-il circulé au sein de l’Académie militaire, qui envisageait la récupération musclée de la Guyana Esequiba. Toutefois, tout despote qu’il fût, Jiménez n’a pas franchi le Rubicon.

Du ministère des Affaires étrangères, le président Leoni lui-même a reçu six possibles scénarii – genre « toutes les options sont sur la table » – pour la reprise du territoire perdu. D’après la chercheuse Sonia Romero Harrington, Leoni aurait considéré comme la moins problématique une sécession puis une annexion au Venezuela « par la libre volonté [des] habitants » [17]. Ce qui ressemble fort à la révolte de Rupununi et conforte l’historien Guillermo Guzmán quand il prétend que, dans les archives personnelles d’Iribarren Borges, figurent de nombreux documents attestant du rôle d’acteurs vénézuéliens dans la rébellion.

Informé des fameux plans par le ministre désormais sortant Iribarren Borges, le futur président Caldera rétorque prudemment qu’il va réfléchir à la question. Durant une visite à des installations militaires de Ciudad Bolivar, quelques semaines auparavant, il a affirmé qu’il traiterait « avec fermeté et conformément aux intérêts du pays la revendication sur la Guayana Esequiba, mais avec en même temps une approche pacifique et conforme aux accords signés à Genève ».

Pour l’heure, Léoni occupe toujours Miraflores. Les réfugiés de Rupununi déferlent sur Ciudad Bolivar. Par effet de contagion, des centaines d’Amérindiens du nord de la Guyana Esequiba passent au Venezuela.

Il est temps que – voyant les fourmis dévorantes du communisme cachées derrière toute manifestation de mécontentement social ou politique – les États-Unis interviennent. Washington fait savoir que ce « mouvement armé » représente une menace pour la région. De son côté, la CIA informe Caracas que, en cas d’appui aux rebelles, l’aide militaire antisubversive lui sera retirée (alors que la guérilla vénézuélienne marxiste des Forces armées de libération nationales [FALN] est encore en activité). Le Venezuela pourrait même voir arriver sur son territoire les « british » de la Royal Navy !

Valerie Hart ne rencontrera pas Leoni. Les ministres lui font comprendre que des « questions de politique internationale très délicates » interdisent toute intervention du Venezuela. Le réalisme ne se transforme toutefois pas en trahison. Accueillant à bras ouverts les milliers de réfugiés, Caracas leur accorde naturalisation et pièces d’identité en tant que « citoyens vénézuéliens de naissance » car originaires d’un territoire que le Venezuela considère lui appartenant.

Georgetown se déchaîne. Le 16 janvier, le Guyana remet une note de protestation au secrétaire général de l’ONU, lui demandant que ses accusations soient portées à la connaissance de tous les pays membres de l’Organisation. Les conséquences n’iront pas plus loin qu’une condamnation du Venezuela par les pays du Commonwealth [18]. Le Venezuela nie toute implication. Les relations diplomatiques ne sont pas rompues. La « pasionaria » Valerie Hart entre dans la légende. Et, aujourd’hui encore, certains Vénézuéliens critiquent vertement l’attitude de Leoni et Caldera, considérant le non appui au soulèvement de Rupununi comme une occasion perdue.

Une embellie nommée Hugo Chávez…

« Nous avons annoncé que nous ne voulions pas d’une situation d’hostilité militaire avec le peuple guyanien, a déclaré Caldera, maintenant installé pour son premier mandat à Miraflores… Cela ne veut pas dire que le Venezuela ne doit pas utiliser toutes ses ressources juridiques, morales et politiques pour la récupération de quelque chose dont il a été injustement privé ». Malgré les tensions, ou peut-être pour les aplanir, les deux gouvernements s’accordent le 18 juin 1979, par le « protocole de Port Spain » (Trinité-et-Tobago), sur un moratoire de douze ans pendant lequel les réclamations seront de part et d’autre gelées [19].

Au moment du dégel, en 1982, Caracas refuse de reconduire le moratoire et propose la reprise de négociations directes. Georgetown, pour la première fois, évoque la Cour internationale de justice – dite CIJ.

Nouveau changement de cap en 1987 : d’un commun accord, les deux pays entérinent la méthode des « bons offices » à laquelle, sous l’égide de l’ONU, béni par les présidents Carlos Andrés Pérez et Desmond Hoyte, se colle en 1989 et pour dix ans, l’ex-secrétaire général de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), le grenadien [20] Alister McIntyre.

Au Venezuela, la IVe République agonise. Arrive un ouragan : Hugo Chávez. Après réforme de la Constitution, le pays devient la République bolivarienne du Venezuela. Un objectif, une vision : l’intégration latino-américaine. Des instruments : paix, souveraineté, respect du droit international.

Le 19 février 2004 demeurera une date historique : tout sourire, un président vénézuélien atterrit à Georgetown pour une visite officielle. A son homologue Bharrat Jagdeo, Chávez propose de privilégier la coopération, y compris dans l’Esequibo. « Le gouvernement vénézuélien, déclare-t-il, ne s’opposera dans la région à aucun projet qui bénéficie aux habitants (…) projets hydrauliques, voies de communication, énergie, projets agricoles… »

En 2005, Chávez fait mieux encore : il incorpore le Guyana à l’initiative PetroCaribe qu’il vient de lancer en juin. L’accord permet à treize pays de la Caraïbe d’acheter du pétrole au Venezuela, avec des conditions de paiement particulièrement généreuses (ce qui les sauvera d’un naufrage assuré lors de la grande crise financière déclenchée en 2008 par la déréglementation du système financier aux Etats-Unis).

En mode de paiement original, Venezuela et Guyana procèdent à un échange « pétrole contre riz ». Sans que Caracas ne hausse un sourcil, le Guyana, cette même année 2005, commence à exploiter six gisements d’or, de bauxite et de diamants en Guyana Esequiba.

En 2010, Chávez est tombé d’accord avec Jagdeo pour relancer la mission de « bons offices » paralysée pendant deux ans du fait de la mort du diplomate nommé par l’ONU Oliver Jackman. Le Jamaïcain Norman Girvan a pris le relai. Le 26 novembre de cette même année, Georgetown accueille le IVe Sommet de l’Union des nations sud-américaines (Unasur), à laquelle participe Chávez, qui a tant œuvré pour la création de l’organisation. En remplacement de l’équatorien Rafael Correa, l’anglophone Bharrat Jagdeo va en devenir président pro tempore pour une durée d’un an. Sans être « latino », et grâce au rêve bolivarien, le Guyana occupe désormais toute sa place en Amérique du Sud.

Qui, le premier, trahit l’esprit de cette sérénité retrouvée ?

En septembre 2011, sans en aviser Caracas, Georgetown présente à la Commission des limites du plateau continental de l’ONU (CLPC) une demande d’extension de son domaine maritime sur la zone en réclamation. N’importe quel juriste sait pourtant que la Convention de l’ONU sur les droits de la mer interdit toute démarcation entre pays qu’opposent des conflits territoriaux…

Exprimant sa « préoccupation » sans se croire obligée de hausser démesurément le ton, Chávez réagit en envoyant en terrain neutre, à Trinité-et-Tobago, son ministre des Affaires étrangères… Nicolás Maduro. Accompagné du « monsieur bons offices de l’ONU », celui-ci y rencontre son homologue guyanienne Carolyn Rodrigues-Birkett. Résumant l’entrevue, un communiqué exprime la « satisfaction quant aux excellentes relations qui se sont développées entre les deux Etats » et réitère « leur engagement à maintenir ce niveau [21] ».

Minute ! Tout le monde ne voit pas les choses de cette façon…

« La volonté intégrationniste et la construction d’un avenir harmonieux entre nos pays doivent être partagées, communique l’opposition vénézuélienne à travers la Table d’unité démocratique (MUD), mais il est inconcevable qu’elles soient unilatérales, provoquant l’abandon des droits du Venezuela au profit du Guyana ». Les critiques s’abattent sur Chávez et son ministre Maduro, venues d’une droite vénézuélienne que bientôt, chauffée par Washington et l’ « anti-chavisme primaire » des médias, la « communauté internationale » chouchoutera.

« Ils ne parviendront pas à alimenter la polémique, rétorque Chávez, évoquant les opposants (les mêmes qu’aujourd’hui). Ils brandissent des drapeaux de guerre contre le peuple frère du Guyana pour une question que nous sommes en train de traiter au niveau politique et diplomatique. Ils tentent de soulever une tempête dans un verre d’eau ! »

La découverte

Du verre d’eau, on repasse à l’Atlantique. Chávez mort, c’est en tant que chef de l’Etat que Maduro effectue une première visite à Georgetown, le 2 juillet 2013. De cette rencontre reste la forte déclaration qu’il fait en arrivant : « Il n’y aura jamais la guerre en Amérique du Sud ! »

Las, le 16 octobre 2013, la marine vénézuélienne intercepte le « Teknik Perdana ». Battant pavillon panaméen, loué par la compagnie texane Anadarko Petroleum, le navire mène un travail d’exploration dans le « Bloc Roraima », donné unilatéralement en concession par le Guyana à trois compagnies pétrolières, parmi lesquelles Esso, marque associée à la compagnie étatsunienne ExxonMobil. Non seulement le navire prospecte sur la zone contestée, mais il le fait également face au Delta Amacuro, pleinement vénézuélien. Après un bref passage par l’île de Margarita, le capitaine ukrainien du navire Igor Bekirov et ses hommes d’équipage sont relâchés.

Une demande d’explication et une nouvelle rencontre à Port Spain entre ministres des Affaires étrangères – Carolyn Rodrigues-Birkett et Elías Jaua – réitère que « le dialogue et la coopération sont le chemin pour la résolution pacifique des différends entre les Etats ».

Merci. Pas de quoi. Caracas a fait preuve de souplesse. Lors du VIIe Sommet des Amériques tenu au Panamá les 10 et 11 avril 2015, Georgetown renvoie l’ascenseur. Le 9 mars précédent, depuis la Maison-Blanche, le « good guy » Barack Obama a signé un décret qui, ouvrant le terrain juridique à une possible intervention, fait du Venezuela « une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale et la politique étrangère des Etats-Unis ». Comme la brésilienne Dilma Rousseff, l’Argentine Cristina Kirchner, le cubain Raúl Castro, le bolivien Evo Morales ou l’équatorien Rafael Correa, pour ne citer qu’eux, le président guyanien Donald Ramotar se solidarise avec Caracas et critique le « décret Obama ».

Néanmoins… Deux mois auparavant, le 26 janvier 2015, Washington avait invité tous les pays de la Caraïbe à un Sommet sur la sécurité de l’énergie. Animé à l’évidence des meilleures intentions, le vice-président Joe Biden y a averti ces petites nations insulaires aux équilibres fragiles que les livraisons de PetroCaribe pourraient bien, prochainement, subir une chute brutale. Mieux vaudrait, a-t-il suavement avancé, que dans le cadre de l’Initiative de sécurité énergétique des Caraïbes, en cours de création, cet accord soit remplacé par de nouvelles alliances avec un partenaire beaucoup plus fiable : les Etats-Unis.

Fin de l’éclaircie

Pour sortir d’une confrontation avec son Parlement, que domine l’opposition et qu’il a suspendu afin d’éviter une motion de censure à son encontre, le président Ramotar a convoqué des élections anticipées. Depuis 1992, le Parti civique progressiste du peuple (PPP/C), son parti, gouverne le Guyana. Le scrutin du 11 mai 2015 marque un changement historique : à la tête d’une coalition de cinq partis, que domine le Congrès national du peuple (PNC), David Granger est élu de justesse (50 % des voix) et devient le huitième président du pays.

Passé par les académies militaires de Grande-Bretagne, du Nigéria et du Brésil, perfectionné par l’Université nationale de défense de Washington, poli en Floride par la Joint Special Operations University du Commandement sud de l’armée des Etats-Unis, Granger, parfait produit « made in USA », a terminé sa carrière en 1992 comme commandant-en-chef de la Force de défense du Guyana. Depuis, il fait de la politique. Et se montre très hostile à l’égard du Venezuela.

Tout va très vite et semble avoir été soigneusement préparé. Le 20 mai, neuf jours après la victoire électorale de l’ex-général, ExxonMobil, qui en connaissait l’existence depuis le mois de mars précédent, révèle avoir découvert 1,4 milliards de barils de pétrole de grande qualité dans le « Bloc Stabroek », une zone de 60 000 km2, au large de la Guyana Esequiba. Dès le lendemain, Granger pose sur le pont du navire d’exploration « Deepwater Champion », à 120 milles (222 km) de la côte, en compagnie de dirigeants de la compagnie pétrolière et de membres de son gouvernement. Puis il part aux Etats-Unis.

Comme il était prévisible, Caracas s’insurge et exige d’Exxon qu’elle cesse ses opérations : « L’Esequibo est un territoire vénézuélien et, par conséquent, tant qu’il n’y a pas de décision sur notre territoire, les eaux ne peuvent pas être utilisées à quelques fins », déclare la ministre Delcy Rodríguez. Maduro demande à l’ONU d’activer le mécanisme des « bons offices. Une attitude si… terriblement agressive qu’elle amène Granger à retourner aux Etats-Unis en juillet pour alerter, lors d’un discours prononcé au William Perry Center of Hemispheric Defense Studies : « Le Guyana est actuellement confronté au défi d’un Etat plus grand et joue sa survie. »

En gendarme du monde censé représenter la raison, le Département de la Défense US feint s’inquiéter pour la région : « Une [autre] conséquence potentielle d’une guerre entre le Guyana et le Venezuela est la possibilité que l’un ou l’autre pays utilise des méthodes irrégulières ou asymétriques lors de l’escalade du conflit. Les méthodes irrégulières ou asymétriques décrivent des techniques telles que le terrorisme, la guérilla, la subversion et la cyber-guerre, qui évitent généralement les confrontations directes avec la puissance militaire des gouvernements [22]. »

Et pour quelques barils de plus…

ExxonMobil… En 1900, on l’appelait Standard Oil Trust – un regroupement de compagnies achetées en 1882 par John Rockefeller et ses associés. Méthodes peu orthodoxes ruinant les concurrents et organisant l’évasion fiscale ; acquisitions, fusions ; lois antitrust obligeant en 1911 le monopole à se partager en trente-trois sociétés séparées ; profusion de sigles et de marques – Standard Oil, Socony, Esso, Enco, Humble, etc…

L’actuelle ExxonMobil résulte de la fusion le 30 novembre 1999 des compagnies Exxon Corporation et Mobil Oil, respectivement numéros 2 et 4 mondiaux à l’époque, derrière BP-Amoco (BP).

Les dirigeants de la multinationale, désormais « numéro un » dans le domaine des hydrocarbures aux Etats-Unis, ont toujours entretenu des relations étroites avec la classe politique et les gouvernements. « Il s’agit, a écrit le journaliste et universitaire Steve Coll, d’un Etat corporatif qui, au sein de l’Etat américain, a ses propres règles de politique étrangère [23]. » Outre ses subventions aux « think tanks » néolibéraux, Exxon a entre autres financé les campagnes électorales des deux George Bush – Lee « Iron Ass » Raymond, directeur général de 1993 à 2005, étant pour sa part un grand ami du vice-président (de Bush II) Dick Cheney.

A Lee Raymond, succèdera Rex Tillerson, entré dans l’entreprise en 1975 en tant qu’ingénieur. En 2017, à la tête d’une fortune estimée à 151 millions de dollars, dont une bonne partie dans les paradis fiscaux (dixit les « Paradise Papers ») [24], Tillerson quittera la multinationale pour devenir le secrétaire d’Etat de Donald Trump. Sombre présage. Tillerson a un sérieux contentieux avec le Venezuela.

En 2006, alors que le gouvernement de Chávez entamait un cycle de nationalisations, la nouvelle loi sur les hydrocarbures a imposé à trente-deux compagnies pétrolières présentes dans le pays de nouveaux contrats faisant d’elle des entreprises mixtes ayant pour partenaire la compagnie publique nationale PDVSA, laquelle devenait majoritaire (60 %) dans les nouvelles associations. Qui plus est, elles ont été davantage imposées. Si la plupart des multinationales ont joué le jeu, deux ont refusé : ConocoPhillips et ExxonMobil.

Exerçant sa souveraineté, l’Etat vénézuélien a pris le contrôle des actifs des deux entreprises. Devant le Centre international pour le règlement des différends (CIRDI), une dépendance de la Banque mondiale, ExxonMobil a exigé 16,8 milliards de dollars de dommages et intérêts [25]. Et n’a obtenu, six ans plus tard, le 9 octobre 2014, que 1,6 milliard de dollars.

De quoi rendre Tillerson furibond. De mèche avec le Guyana depuis quelques années, il attend toutefois l’arrivée au pouvoir du faucon David Granger et, comble de bonheur, le « décret Obama », pour narguer la République bolivarienne en rendant public le résultat des recherches de la multinationale dans la zone contestée.

L’escalade

Suspendu par Caracas, l’accord « riz contre pétrole » subit le premier les conséquences de la provocation. Dur coup pour l’économie guyanienne : durant les quatre années précédentes, le Venezuela lui a acheté 40 % de sa production.

Schéma désormais classique : tandis que Maduro sollicite la médiation du secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon, le gouvernement guyanien fait savoir qu’il n’est « pas intéressé » par la poursuite du processus de « bons offices » de l’ONU. Pour lui, une résolution judiciaire devant la CIJ est « l’unique option ». Granger rejette tout autant une autre proposition de Caracas : une réunion avec les douze membres de l’Union des nations sud-américaines (Unasur) pour traiter du différend. Puis il félicite la transnationale canadienne Guyana Goldfields, qui vient d’entreprendre l’exploitation de mines d’or dans le « secteur 7 », contesté, de l’Esequibo.

Alors que la Caricom et l’Association caribéenne de l’industrie et du commerce (CAIC) soutiennent, comme elles l’ont toujours fait, le Guyana, le Parlement (Parlasur) du Marché commun du sud (Mercosur) approuve les revendications territoriales avancées par le Venezuela et approuve « sa diplomatie pacifique pour résoudre le différend ». Dans le cadre de la XXIe Rencontre des partis de gauche latino-américains célébrée à Mexico, le Forum de São Paulo approuve lui aussi à l’unanimité une résolution de soutien au Venezuela et condamne ExxonMobil « pour générer des tensions politiques entre deux peuples frères ».

Un pas en arrière, un pas en avant – Georgetown invente une sorte de tango guyanien. Après une rencontre avec Maduro à New York, en septembre 2015, dans le cadre de l’Assemblée générale de l’ONU, Granger accepte la réactivation du mécanisme des « bons offices ». Pas de quoi satisfaire l’opposition vénézuélienne qui, comme elle le fera en 2023, attaque sous tous les angles, fussent-ils contradictoires, sur le thème du Guyana. La stratégie du pouvoir « semble être un renoncement à défendre nos droits sur l’Esequibo », tonne le secrétaire général du parti Primero Justicia, Tomás Guanipa (futur « ambassadeur » en Colombie du « gouvernement » du président autoproclamé Juan Guaido). « Seize ans d’une politique de sous-estimation d’un thème qui, pour nous, est vital », précise-t-il, avant d’ajouter : « Il semblerait que, comme arrivent les élections [législatives de décembre 2015], ils [le pouvoir] veulent faire une sorte de show – discours repris mot pour mot, par les mêmes, en 2023 ! – et on arrive au comble de ne pas s’en prendre au pays voisin, mais à l’entreprise [ExxonMobil] ! »… » Sous prétexte de fustiger Maduro, s’agit pas de se fâcher avec les parrains de la multinationale aux Etats-Unis !

« Le Venezuela n’a pas été et ne sera pas un pays impérialiste, pro-impérialiste, pro-colonialiste, non, nous sommes anti-impérialistes, anticolonialistes, nous développons une doctrine bolivarienne et chaviste de fraternité et d’amitié profonde », a dû rétorquer une fois de plus Maduro. Message bien reçu par le Département d’Etat américain (DoE) : vingt-quatre heures après avoir présenté ses lettres de créance, le nouvel ambassadeur des Etats-Unis à Georgetown, Perry Holloway, déclare que le Venezuela et le Guyana doivent résoudre leur dispute en respectant… la sentence arbitrale édictée en 1899 à Paris.

Dans l’ombre, Rex Tillerson et ses réseaux s’activent déjà depuis longtemps. A ce stade, ce différend territorial rend juridiquement problématique la poursuite des investissements. Non seulement l’Accord de Genève n’offre pas de solution rapide, mais, de plus, il implique de négocier avec l’ennemi intime d’ExxonMobil. Les avocats de la multinationale préconisent d’abandonner définitivement cette voie et poussent à porter l’affaire devant la CIJ. L’influence des grandes puissances – Etats-Unis et Union européenne – voire du Commonwealth, permettent d’envisager une issue plus favorable pour une nation anglophone que pour un pays latino déjà accusé de tous les maux.

Le 16 décembre 2016, cinq semaines après l’élection de Donald Trump, Ban Ki-moon informe qu’il relance les « bons offices », mais qu’il leur impose unilatéralement un terme fixé au 31 décembre 2017.

Proyección Marítima de la Zona en Reclamación : projection maritime de la zone en réclamation.

Mar territorial de Venezuela : eaux territoriales du Venezuela.

Línea arbitraria trazada por Guyana : limite arbitraire tracée par le Guyana.

Une pierre de plus sur le chemin de la déstabilisation

Janvier 2017 : Trump s’installe à la Maison-Blanche. Le 1er février, Tillerson arrive à la tête du Département d’Etat. ExxonMobil annonce immédiatement qu’elle va investir 5 milliards de dollars dans la zone que le Guyana lui a concédée. La multinationale joue sur du velours : déjà entamée, la grande offensive pour mettre la République bolivarienne à genoux va bientôt atteindre des sommets.

Du 31 mars au 12 août, une vague de violence insurrectionnelle se solde par un bilan de « 142 morts et plus de 1 000 blessés ». Transformés en martyrs par l’internationale médiatique, la moitié des défunts, souvent chavistes ou sans camp défini, ne participaient pas aux protestations. Quant aux « manifestants pacifiques », ils réussissent la performance de tuer par balles sept membres des forces de l’ordre et d’en blesser vingt-et-un par arme à feu.

Résultat garanti : à l’instigation de Washington, et avec le relais du secrétaire général de l’Organisation des Etats américains (OEA) Luis Almagro, les pays conservateurs du continent créent le 8 août 2017 le Groupe de Lima [26], destiné à « isoler diplomatiquement le gouvernement de Maduro » et, pour la galerie, à « récupérer la démocratie au Venezuela ». Le Guyana s’empresse de rejoindre la « camarilla » et de se mettre sous sa protection.

Réélu le 20 mai 2018, Maduro n’est pas reconnu par la « communauté internationale » – les Etats-Unis, l’Union européenne, le Groupe de Lima (soit une cinquantaine de pays sur les 193 présents à l’ONU). Le 4 août suivant, une tentative d’assassinat du chef de l’Etat vénézuélien échoue de peu. Sur ordre direct de Washington, le député d’opposition Juan Guaido s’« autoproclamera » président de la République le 23 janvier 2019. L’administration Trump met progressivement en œuvre les 930 mesures coercitives unilatérales illégales – dites « sanctions » – qui, en l’excluant des financements internationaux, en l’empêchant d’acheter des médicaments, de la nourriture et des équipements, de produire ou de vendre son pétrole et son or, vont étrangler économiquement le pays et imposer de très dures conditions de vie à la population.

Sautant dans le train de cette offensive générale, ExxonMobil joue sa partition. Et sait mettre la main à la poche quand il le faut. Comme le révélera l’ex-ministre des ressources naturelles du Guyana, Raphael Trotman, la multinationale a fait cadeau de 18 millions de dollars au gouvernement Granger pour financer une armée de lobbyistes et d’avocats chargés d’exercer une forte pression sur l’ONU [27]. Coïncidence ? En janvier 2018, Ban Ki-moon prend la décision unilatérale de recourir à la voie juridictionnelle et renvoie l’affaire devant la CIJ, sans l’aval du Venezuela. L’article 4#2 de l’Accord de Genève établit pourtant que les parties devront établir d’un commun accord les mécanismes de la solution Dès lors, le Guyana dépose son mémoire pour que « la validité juridique et l’effet contraignant de la sentence arbitrale de 1899 soient confirmés », arguant avec un cynisme éhonté que la dite sentence « est valide et a un caractère obligatoire pour les deux parties ». Bonne fille, la Cour internationale a ouvert le dossier. Un détail : l’article 38#5 de son règlement lui interdit d’entamer une procédure sans le consentement préalable de toutes les parties !

Fort de cette évolution positive pour lui, le duo Exxon-Granger se croit tout permis. Le 22 décembre 2018, la marine de guerre bolivarienne devra intercepter deux navires d’investigation sismique « dans la zone économique de la République coopérative de Guyana » – en réalité dans l’aire correspondant à la projection maritime du Delta Amacuro, sous totale souveraineté du Venezuela.

« Par respect envers la Cour », le président Maduro a annoncé que le Venezuela « fournirait des informations » afin d’aider celle-ci « à s’acquitter de ses obligations en vertu de l’article 53.2 de son statut ». De sorte que, le 18 juin 2018, lors de la première réunion tenue par le président de la CIJ pour recueillir les vues des parties sur des questions de procédure, la vice-présidente Delcy Rodríguez a fait le déplacement à La Haye. Ce qui lui a permis de confirmer que, pour son gouvernement, la Cour n’avait « manifestement pas compétence pour connaître de l’affaire » et que le Venezuela avait décidé « de ne pas prendre part à l’instance ».

On notera au passage que cette attitude – ne pas reconnaître de façon automatique la juridiction de la CIJ – est partagée par 118 pays, soit plus de 60 % de la communauté internationale (la vraie). S’agissant du Venezuela, il s’agit d’une position ancrée dans l’Histoire, fortement influencée par la spoliation de 1899 : ne pas faire dépendre de tiers, Cours ou arbitres les affaires relatives à l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale, considérés comme des intérêts vitaux [28].

Si l’on effectue ici un saut dans le temps, passant de 2018 à 2024, et si l’on se place dans l’optique de la République bolivarienne, on observera que la CIJ, composée de quinze juges choisis pour un mandat de neuf ans, n’a rien d’un organisme réellement neutre, froid ou indifférent. Joan Donoghue, sa Présidente depuis 2021, a occupé de 2000 à 2010 des fonctions de haut niveau – conseillère juridique d’Hillary Clinton puis de Barack Obama – au Département d’Etat américain.

Cadre de 2009 à 2013 dans ce même DoE, Sarah Cleveland a plus tard été la « modératrice »d’un débat « Droits humains et démocratie au Venezuela » auquel participait Nikki Haley (pré-candidate du Parti républicain pour la présidentielle de 2024, grande partisane des sanctions), événement au terme duquel Cleveland déclara : « Le Venezuela pose un défi fondamental à nos institutions régionales et internationales des droits humains. »

Lorsqu’il était ministre des Affaires étrangères de son pays, le magistrat roumain Bogdan Lucian Aurescu a lui reconnu en Julio Borges, comparse du président fantoche Juan Guaido, son homologue vénézuélien, ce qui, en 2022, lors d’une conférence de presse commune, lui a valu les compliments d’Antony Blinken : « Les Etats-Unis ne pourraient désirer un allié plus inconditionnel ou plus engagé que la Roumanie. »

Hilary Charlesworth ? Conseillère du gouvernement guyanien, elle a exercé les fonctions de juge ad hoc nommée par Georgetown pour siéger en son nom, le 29 mars 2018, lors de l’examen de la compétence de la CIJ sur le différend avec le Venezuela. Quant à l’ex-conseiller légal du ministère des Relations extérieures sud-africain, Dire Tladi, il a déjà tranché en 2020, sans tenir compte du contexte de l’agression multiforme menée contre Caracas :« Les attaques contre les institutions et organisations internationales impliquent le retrait du Venezuela du mécanisme interaméricain des droits de l’Homme. »

On hésiterait pour moins que cela à se lancer dans la gueule du loup.

Par rapport aux délais standard de l’industrie pétrolière, ExxonMobil avance avec une rapidité déconcertante. En 2019, cinq ans à peine après la découverte de potentiels 11 milliards de barils, la multinationale inaugure les activités du premier navire flottant de production, stockage et déchargement (FPSO).

Parallèlement, le 18 décembre 2020, par douze voix pour et quatre contre, la CIJ déclare admissible la demande du Guyana. Une décision d’autant moins acceptable pour Caracas que le Royaume-Uni, partie indispensable pour régler la controverse, car ayant signé l’Accord de Genève, n’interviendra pas.

Le chef d’orchestre s’est lui manifesté un peu plus tôt quand, en septembre, lors d’une visite à Georgetown, le secrétaire d’Etat Mike Pompeo en personne a paraphé l’Accord de Shiprider. Sous prétexte de lutte contre le narcotrafic, celui-ci permet la réalisation de patrouilles maritimes et aériennes conjointes dans les eaux légalement ou non guyaniennes. Cet accord, a précisé Pompeo, oubliant « le narcotrafic », « nous permet d’aider le Guyana à résoudre le problème de sa souveraineté et, en outre, permet aux Etats-Unis de disposer de forces navales susceptibles d’agir pour protéger la zone économique exclusive guyanienne ».

L’escalade est maintenant évidente. En janvier 2021, le chef du Commandement sud de l’Armée des Etats-Unis (SouthCom), le général Craig Faller, l’un des principaux relais des menaces bellicistes de Trump, arrive au Guyana pour assister à des manœuvres militaires conjointes des deux pays.

La concomitance des actions hostiles amène Caracas à réagir en créant un Territoire de développement du front atlantique et une Commission de défense de l’Esequibo à l’Assemblée nationale – laquelle approuve la mesure à l’unanimité.

Le conflit, dès lors, prend sa forme actuelle. L’ « opération Guaido » ayant périclité sur le plan intérieur avant d’échouer lamentablement fin 2022 [29], le différend avec le Guyana devient un élément clé dans la poursuite de la mise au ban de la République bolivarienne, présentée cette fois comme belliciste et peu respectueuse du droit international.

Nouveaux acteurs, même stratégie. A la Maison-Blanche, Joe Biden. Au Guyana, Mohamed Irfaan Ali. Au SouthCom, une nouvelle cheffe, la générale Laura Richardson. Qui défend publiquement, sans vergogne, l’hégémonie des USA sur la région et menace ouvertement le Venezuela. Qui organise en juillet 2023, au Guyana, les exercices « Tradewinds 2023 » – 1500 militaires de vingt pays pour promouvoir l’interopérabilité régionale et renforcer la sécurité et la stabilité dans la Caraïbe [30].

Pour cette seule année 2023, vingt-et-une rencontres ont lieu entre chefs militaires des Etats-Unis et du Guyana. Un défilé de notables, de personnalités officieuses, officielles et de diplomates américains déferle sur Georgetown – dont le secrétaire d’Etat Antony Blinken, le 6 juillet. Quelques jours avant de présenter ses lettres de créance, le 25 octobre, au président Irfaan Ali, la nouvelle ambassadrice étatsunienne Nicole Therlot passe par le bureau de la générale Richardson, au siège du SouthCom, à Miami, pour y discuter de « l’association de sécurité » entre les deux pays.

Avec de tels parrains, pourquoi se gêner ? Fin octobre, après appels d’offres, le gouvernement guyanien autorise huit compagnies pétrolières à effectuer des forages au large de l’Esequibo. Parmi elles, ExxonMobil et Hess (étatsuniennes), la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), toutes trois déjà présentes et associées, mais aussi TotalEnergies (en partenariat avec Qatar Energy et la société malaisienne Petronas), International Group Investment (basée au Nigeria), Liberty Petroleum Corporation (Etats-Unis) et SISPRO (guyanienne).

Cette fois, c’en est trop. La tension monte de plusieurs crans. « Vous transformez le Guyana en une succursale d’ExxonMobil », réagit Maduro sur son compte X. Sur la base de l’article 71 de la Constitution – « Les questions d’importance nationale particulière peuvent être soumises à un référendum consultatif » –, l’Assemblée nationale annonce une consultation des citoyens vénézuéliens.

Le référendum

Le 3 décembre 2023, « el pueblo » devra répondre à cinq questions : « Rejetez-vous l’arbitrage de Paris de 1899 » ? « Approuvez-vous l’accord de Genève de 1966 comme seul mécanisme contraignant pour résoudre le problème » ? « Acceptez-vous de ne pas reconnaître la compétence de la Cour internationale de justice » ? « Vous opposez-vous à l’appropriation unilatérale des eaux territoriales de l’Esequibo par le Guyana » ? « Acceptez-vous la création d’un nouvel Etat, appelé Guayana Esequiba, sur le territoire contesté, l’octroi de la citoyenneté vénézuélienne à ses habitants et la mise en œuvre de programmes sociaux accélérés » ?

« Dans le pays, entend-on fréquemment, quel que soit l’interlocuteur, il y a deux thèmes qui nous unissent : la Vinotinto [l’équipe nationale de football] et le Guyana. » Dans les collèges, tous les élèves vénézuéliens ont eu sous les yeux les cartes géographiques avec une portion hachurée – la zone en réclamation. Et de fait, partout surgit le slogan : « L’Esequibo est à nous ». Aucun des dirigeants d’une opposition tiraillée entre ses convictions patriotes et son hostilité au pouvoir n’ose appeler à voter « non ». A l’exception de Volonté populaire (VP) des extrémistes Leopoldo López (luxueusement exilé en Espagne) et Juan Guaido (confortablement installé à Miami), les principaux partis de droite – Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, El Lápiz, Fuerza Vecinal, Primero Venezuela – appellent à participer.

Vainqueure des primaires auto-organisées de la droite le 22 octobre malgré une inéligibilité connue de tous, l’ultra María Corina Machado s’aligne, elle, sur le Guyana : après l’avoir qualifiée de « distraction », elle appelle à suspendre la consultation. En effet, dénonçant une « menace existentielle » pesant sur son pays, le gouvernement guyanien s’est lancé dans une opération des plus baroques en demandant lui aussi, mais à la CIJ… d’interdire le référendum organisé dans le pays voisin.

L’ensemble de l’opposition radicale vénézuélienne sonne en tout cas le tocsin pour « chauffer un peu » l’opinion internationale : cette agitation va être utilisée par le pouvoir chaviste pour suspendre l’élection présidentielle qui doit avoir lieu en 2024 !

Les instituts de sondage prévoyaient une participation allant de 8,2 millions (Datanálisis) à 12,3 millions de votants (International Consulting Services). Le 3 décembre, d’après le Conseil national électoral (CNE), il en vient 10,4 millions (51 % de l’électorat), soit rien d’extravagant. Sans surprise, 95 % des citoyens répondent « oui » aux cinq questions posées. Aucune surprise non plus du côté de l’opposition : elle polémique immédiatement sur les chiffres et, accusant le pouvoir de masquer une forte abstention, tente de délégitimer un référendum auquel elle a majoritairement participé et dont l’issue la satisfait !

Tout en réitérant son souhait d’« un accord diplomatique juste, satisfaisant pour les parties et amical », le président Maduro s’appuie sur ce résultat pour mettre à son tour la pression sur Georgetown. « Nous devons respecter la décision de celles et ceux qui se sont exprimés dans les urnes », déclare-t-il. Trois jours après le référendum, il propose à l’Assemblée nationale d’approuver une loi spéciale créant la province (l’Etat) de Guyana Esequiba, demande qu’un recensement y soit conduit et que soit lancé un plan d’assistance sociale pour la population. Les autorités publient également une nouvelle carte officielle de la République bolivarienne du Venezuela, qui inclue la région Guyana-Esequiba, et désignent une autorité unique pour gérer celle-ci en la personne du général Alexis Rodríguez Cabello.

Cette fois, Georgetown ne rit plus. Là où, sur un sommet de la zone contestée, dans la Sierra de Paracaima, Irfaan Alí avait par pur défi, quelques jours auparavant, hissé le drapeau guyanien,un groupe d’Indigènes – lointains héritiers de la révolte de Rupununi – descend l’emblème de son mat et le remplace par l’étendard vénézuélien.

Le 6 décembre 2023, l’Assemblée nationale vénézuélienne commence ses discussions sur la « Loi organique pour la défense de la Guyana Esequiba » qui, en quatre chapitres et vingt-deux articles, prévoit la création du vingt-quatrième Etat de la Nation. Trois jours plus tard, les huit premiers articles seront approuvés (mais, depuis, l’élaboration de la loi a été interrompue sans qu’on sache si ou quand elle sera reprise).

Alors qu’ Irfaan Ali traite Maduro de « criminel » et compare l’attitude de son voisin à celle de la Russie envahissant l’Ukraine, le procureur général Anil Nandlall fait savoir que, en cas d’aggravation de la situation, le Guyana invoquera les articles 41 et 42 de la Charte des Nations unies, qui habilitent le Conseil de sécurité à prendre des mesures militaires et à appliquer des sanctions. « Il peut autoriser l’utilisation des forces armées par les Etats membres pour contribuer à l’exécution des ordonnances de la Cour », a-t-il précisé. Maduro de son côté prévient qu’il va proposer une loi spéciale interdisant « aux sociétés qui opèrent ou collaborent aux concessions unilatérales données par le Guyana dans la mer à délimiter » d’opérer à l’avenir au Venezuela. Celles déjà présentes dans la zone contestée ont trois mois pour obtempérer – Maduro se disant toutefois « ouvert à la discussion ». Et pour cause : Caracas risque de se heurter en la matière à quelques difficultés.

Guerre en Ukraine. Les sanctions imposées à Moscou ont d’importantes répercussions sur les marchés de l’énergie. Les Etats-Unis puisent massivement dans leurs réserves stratégiques, tombées à leur plus bas niveau en quarante ans. Il faut trouver de nouveaux fournisseurs pour remplacer une partie du pétrole « de Poutine ». Le gouvernement de Joe Biden se souvient qu’il existe un pays producteur nommé Venezuela. L’autre paria, Maduro, redevient magiquement un interlocuteur possible. Fin 2022, la multinationale Chevron est autorisée par Washington à réactiver en partie sa co-entreprise passée avec PDVSA. Depuis, la République bolivarienne exporte une petite partie de sa production aux Etats-Unis.

Signé par le pouvoir et la Plateforme d’unité démocratique (opposition), sur l’île de la Barbade, le 17 octobre 2023, un accord permettant l’organisation de l’élection présidentielle de 2024 donne à Washington le prétexte pour alléger un peu plus, partiellement et pour six mois, les « sanctions » sur le gaz et le pétrole vénézuéliens. Il s’agit d’une décision purement pragmatique, pas d’un dégel dans les relations : « Nous ne sommes pas prêts à un changement des relations diplomatiques avec le Venezuela », précise le Département d’Etat.

Par définition, l’avertissement du gouvernement vénézuélien ne concerne pas directement ExxonMobil, sortie du pays dans les conditions que l’on connaît. Toutefois, si la multinationale a depuis 2015 découvert quarante-six gisements au large des côtes du Guyana, dont quatre en 2023, c’est en collaboration avec ses partenaires minoritaires, le groupe pétrolier new-yorkais Hess (35 % de participation) et la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC ; 20 %).

Premier problème : Chevron, qui grâce à l’autorisation de Washington opère au Venezuela en tant que premier partenaire de PDVSA, a annoncé le 23 octobre 2023 l’acquisition pour 53 milliards de dollars de… Hess. Il s’agit pour Chevron de se renforcer face à son rival ExxonMobil et, entre autres projets, d’extraire du pétrole… au Guyana.

Second embarras : également présente en République bolivarienne en tant que second associé de PDVSA, la China National Petroleum Corporation (CNPC) a le même propriétaire que la CNOOC, qui opère avec Exxon côté guyanien – CNPC et CNOOC appartenant à l’Etat chinois.

Parmi tous ces protagonistes – gouvernement vénézuélien, Hess, CNPC, CNOOC – qui négociera, qui transigera, qui choisira telle ou telle alliance ? Diplomatiquement proche de Caracas et directement intéressé, Pékin a réagi en demandant aux deux pays de résoudre leur différend « de manière correcte » car,a précisé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin, cela répond « aux intérêts des peuples des deux pays et favorise également la stabilité, la coopération et le développement en Amérique latine et dans la région des Caraïbes ». Pour sa part, sans s’étendre sur les considérations qui compliquent la présence de sa multinationale dans les deux pays, le président exécutif de Chevron, Mike Wirth, s’est déclaré confiant « dans une solution pacifique et négociée ».

Pour qui Exxon le glas

Le gouvernement de Georgetown peut sans doute s’amuser de la situation complexe que doit affronter son adversaire – pour ne pas dire son ennemi. Dans l’un des pays les plus pauvres d’Amérique du sud, gangrené par le favoritisme politique, les Guyanien ont peut-être moins de raisons de jubiler. Certes, le début d’exploitation de ce pétrole pur et relativement facile à extraire, aux coûts de production bas (entre 25 et 35 dollars le baril), a permis un taux de croissance record (62 % en 2022, 38 % en 2023). De là à considérer que cette nouvelle manne va « ruisseler »…

C’est la Banque centrale du Guyana qui est chargée de la gestion opérationnelle du fonds souverain, Natural Resource Fund (NRF), créée en 2019 et alimenté par les revenus pétroliers. L’actuelle législation ne permet pas à l’opposition de nommer des représentants à son conseil d’administration. « Une préoccupation, dans un pays où la corruption est endémique », ne manquent pas de se plaindre les opposants.

« Comment Exxon s’est emparé d’un pays sans tirer un coup de feu », a pu titrer en juin 2023, pour le site étatsunien The Intercept, la journaliste Amy Westervelt, faisant allusion au Guyana [31]… L’accord de partage des revenus pétroliers prévoit que 75 % des recettes sont initialement affectées au recouvrement des coûts initiaux liés aux travaux d’exploration et d’exploitation menés par ExxonMobil et ses partenaires. Considérés comme du profit, les 25 % restant vont pour 50 % à l’Etat guyanien et 50 % aux groupes pétroliers (la part de l’Etat n’est censée augmenter qu’une fois atteint le recouvrement du coût des investissements initiaux). L’accord fixe également une redevance de 2 % sur les ventes de pétrole. Tous calculs faits, Exxon laisse à peine 14,5 % du total des revenus pétroliers au Guyana. Pratiquement, cela signifie que, entre 2018 et juin 2023, ExxonMobil et ses associés ont récupéré la somme colossale de 19 milliards de dollars, le Guyana se contentant de 3,057 milliards [32]. On est là très loin des standards vénézuéliens !

Dans le contrat passé avec l’Etat guyanien, l’article 32 (« Stabilité de l’accord ») stipule que le gouvernement « ne peut amender, modifier, annuler, résilier, déclarer invalide ou inapplicable, exiger une renégociation, imposer un remplacement ou une substitution, ou chercher à éviter, altérer ou limiter le présent accord » sans le consentement d’ExxonMobil. En imaginant un gouvernement futur désireux de changer les règles du jeu, cela s’appelle « être pieds et poings liés ».

Quelque peu indolent, le pouvoir guyanien a également omis de mettre en place un système lui permettant de vérifier le nombre de barils quotidiens déclaré par le géant pétrolier. Deux rapports d’audit ont bien été remis au gouvernement, mais ils n’ont pas été rendus publics, provoquant l’ire de l’opposition.

Le 3 mai 2023, saisie par des défenseurs de l’environnement, la Haute Cour guyanienne a exigé que le consortium dirigé par Exxon fournisse « une assurance illimitée et non plafonnée pour tous les coûts associés » au « nettoyage et à la restauration de tous les dommages causés » par « le déversement de tout polluant résultant de ses activités » sur les côtes du pays. Sage demande. L’un des plus hauts faits d’arme de l’entreprise remonte à 1989, quand l’un de ses superpétroliers, l’Exxon Valdez, a déversé plus de 40 000 tonnes de pétrole brut sur les côtes de l’Alaska. Sur plus de 7000 km2 et 800 kilomètres de côtes, sans compter l’ensemble des îlots touchés, la catastrophe écologique a provoqué la mort de plus de 200 000 oiseaux marins, de centaines de loutres, de phoques, d’aigles, d’orques et d’innombrables poissons. Dépendantes de la pêche, les communautés riveraines ont été économiquement fort affectées.

Initialement condamnée à payer cinq milliards de dollars pour aider les victimes de la tragédie, Exxon a, pendant quinze ans et devant divers tribunaux, contesté le montant de la peine. D’appel en appel, y compris devant la Cour suprême des Etats-Unis, la somme a été ramenée à 4,5 milliards en janvier 2004, puis à 2,5 milliards en 2006 avant d’être divisée par 10 pour atteindre 507 millions de dollars en 2007. Un dixième du coût des dommages causés par sa marée noire !

Le 3 mai dernier, la Haute Cour guyanienne a donné jusqu’au 10 juin au géant pétrolier pour produire les garanties demandées, sous peine de devoir stopper sa production. En faisant appel, le président d’ExxonMobil Guyana, Alistair Routledge, rétorqua immédiatement qu’une telle suspension aurait « des conséquences financières importantes pour tous les investisseurs, mais aussi pour le pays en termes de pertes de revenus ». Message bien reçu. Le juge de la Cour d’appel a suspendu la décision et ordonné à Exxon de déposer une simple provision de 2 milliards de dollars auprès de l’Agence de protection de l’environnement (EPA) – ce qui fut fait.

En cas de fuites ou de marée noire, plus de dix pays de la Caraïbe peuvent être affectés.

Les négociations

Voisin du Venezuela et du Guyana, le brésilien Luiz Inácio Lula da Silva plaide le bon sens. Son conseiller et ex-ministre des Affaires étrangères Celso Amorín se déplace beaucoup. Grâce à leurs efforts, Caracas et Georgetown renouent le contact et s’engagent à « garder les canaux de communication ouverts ». Ce qui n’empêche pas les Etats-Unis d’annoncer des exercices militaires « de routine » au Guyana. La solution venant forcément d’ailleurs que de Washington, la Communauté des Etats latino-américains et caraïbes (CELAC) et la Caricom se mobilisent et manifestent leur intention d’organiser une réunion entre les deux chefs d’Etat pour tenter de faire baisser la tension.

La rencontre a lieu le 14 décembre 2023 à Argyles, où est situé l’aéroport international de Kingstown, la capitale de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, que gouverne le progressiste Ralph Gonsalves (président pro tempore de la CELAC). Trois jours auparavant, Irfaan Ali n’a pu s’empêcher de provoquer, au micro de la BBC : « Bien sûr, nos frontières ont été établies en 1899. [Il y a eu] une fixation totale et complète de nos frontières. Tous nos partenaires dans cette région, y compris le Brésil, la Caricom, la CELAC, les Etats-Unis, l’hémisphère occidental et la communauté internationale, respectent la sentence arbitrale de 1899 comme un accord plein et entier. »

« Je viens avec un mandat du peuple vénézuélien, une parole de dialogue, une parole de paix, mais aussi pour défendre les droits du peuple, de notre patrie », se contente de déclarer Maduro en arrivant.

Sont présents Celso Amorín, deux représentants du secrétaire général de l’ONU António Guterres, les premiers ministres Roosevelt Skerrit (République dominicaine), président en exercice de la Caricom, Philip Davis (Bahamas), Mía Amor Mottley (Barbade), Dickon Mitchell (Grenade), Philip Pierre (Sainte-Lucie), Terrence Drew (Saint-Kitts-et-Nevis), Keith Rowley (Trinité-et-Tobago), ainsi qu’Alvaro Leyva, ministre des Affaires étrangères de Colombie.

Pendant son intervention, Maduro interroge : « Que se passerait-il si c’était le Venezuela qui organisait des exercices militaires [dans la zone contestée] avec le Commandement sud des Etats-Unis ? Tout le monde nous tomberait dessus ! »

Maduro s’amuse en sortant la liste des 119 pays qui ne reconnaissent pas la juridiction obligatoire de la CIJ. Parmi eux, les Etats-Unis, bien sûr, mais aussi, gouvernés par les dirigeants assis autour de la table, les Bahamas, Trinité-et-Tobago, la Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-Grenadines, Sainte-Lucie et même… le Guyana !

Au terme de la réunion, un texte lu par Ralph Gonsalvez – la « Déclaration conjointe d’Argyle » – permet de comprendre que les deux Etats « s’accordent pour la création d’une commission conjointe composée des ministres des Affaires étrangères et des personnels techniques des deux Etats pour traiter des sujets mutuellement établis. » Ralph Gonsalves (au nom de la CELAC), Roosevelt Skerrit (pour la Caricom) et Lula suivront les développements de l’affaire en tant qu’ « interlocuteurs », Antonio Guterres (ONU), le fera en tant qu’ « observateur. Détail important : le point 2 de l’accord stipule que les deux pays ont convenu que tout différend entre les deux Etats serait résolu conformément au droit international, « y compris l’Accord de Genève du 17 février 1966 ».

« Les deux Etats coopéreront sur le terrain pour éviter des incidents qui pourraient engendrer des tensions entre eux », a également précisé le point 6 des Accords d’Argyle. Dix jours plus tard, pas un de plus, le ministère de la Défense britannique annonce le déploiement dans les eaux controversées d’un navire militaire, le HMS Trent, « en raison des menaces d’annexion de l’Esequibo par le Venezuela ». Une ingérence d’autant plus insupportable que, par ailleurs, depuis 2019, la Grande-Bretagne a confisqué 31 tonnes des réserves d’or (1,3 milliards de dollars) déposées par la République bolivarienne dans les coffres-forts de la Banque d’Angleterre.

Caracas réplique en mobilisant spectaculairement 5 600 soldatsn sa marine et son aviation, pour des « manœuvres de caractère défensif » sur la frontière de l’Esequibo et sur sa côte atlantique. Les ducs et les duchesses de l’opinion mondiale s’enflamment contre « le boute-feu Maduro ». Le Brésil, lui, manifeste sa préoccupation en précisant que, d’où qu’elles proviennent, « les démonstrations militaires » sont contraires aux engagements pris à Argyles.

Une fois la frégate militaire britannique disparue à l’horizon, le 31 décembre, au terme de ses absurdes ronds dans l’eau, les opérations de la Force armée nationale bolivarienne (FANB) ont été immédiatement interrompues. Il va de soi qu’aucun observateur digne de ce nom ne croit à une possible agression du Guyana par le Venezuela. Quand bien même il le souhaiterait, l’état de son économie, très affaiblie par les mesures coercitives unilatérales des Etats-Unis, ne l’y inciterait pas. Très en pointe par ailleurs quand, le 29 janvier 2014, avec La Havane comme hôte et la présence de plusieurs chefs d’Etat des trente-trois pays de la région, la CELAC a proclamé le continent « zone de paix » – renonçant ainsi à recourir à la force pour résoudre les conflits entre voisins –, Caracas n’a jamais remis en cause cette philosophie et la grande cause de l’intégration. Quant à sa supposée voracité, s’agissant des richesses de ses voisins…

Le 25 décembre 2023, Caracas et Puerto España (Port Spain en anglais) ont signé un accord pour l’exploitation commune du champ de gaz « Dragon » – 120 millions de mètres cubes – situé dans les eaux territoriales vénézuéliennes, au nord-est du Venezuela, près de la frontière maritime avec Trinité-et-Tobago, mais près de gisements trinidadiens exploités par Shell. Plus gros producteur de gaz des Caraïbes, Trinité-et-Tobago avait signé un protocole d’accord avec le Venezuela en 2016, pour des études techniques et commerciales en vue d’une exploitation aux revenus partagés, mais, les « sanctions » étatsuniennes ont paralysé le projet.

Il a fallu le récent assouplissement de l’embargo pétrolier pour que les deux Etats, pourtant souverains, puissent enfin avancer dans leur coopération. En décembre, Caracas a octroyé une licence de trente années à Shell et à la Compagnie nationale du gaz (NGC) de Trinité pour le développement et l’exportation du gaz (sous forme de gaz naturel liquéfié ; GNL) situé entre les deux pays. « Nous avons parcouru un long chemin pour arriver à ce grand jour, a déclaré le ministre trinidadien de l’Energie Stuart Young (…) c’est une étape historique. » Ce à quoi la vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodríguez a rétorqué que « beaucoup plus de projets » sont à venir, exemples « de relations de coopération, d’amitié et de fraternité » entre les deux pays.

C’est dans ce même état d’esprit « de dialogue et de paix » que le ministre des Affaires étrangères vénézuélien Yván Gil a rencontré son homologue guyanien Hugh Todd, le 25 janvier 2024, à Brasilia. En présence du chef de la diplomatie brésilienne Mauro Vieira, la réunion a permis aux deux parties d’exprimer une fois de plus « leurs divergences ». – CIJ ou pas CIJ. Si le ministre guyanien a affirmé que son pays reste engagé à résoudre la controverse « d’une manière très pacifique », le vénézuélien a incité à « rejeter absolument la possibilité que des tierces parties interfèrent ou puissent tirer profit » de ce conflit.

Nul ne parie encore qu’il a été entendu.

Depuis la fin 2023, un défilé de fonctionnaires civils et militaires étatsuniens (et britanniques) s’abat sur Georgetown – parmi lesquels le conseiller adjoint à la Sécurité nationale US, Jon Finer, le directeur des affaires de l’hémisphère occidental au Conseil de sécurité nationale, Juan González, le commandant de la Force aérienne du Southern Command, le général de division Evan L. Pettus (trois jours en février). Le 4 février 2024, le gouvernement américain a annoncé une augmentation de son « aide militaire urgente » au Guyana.