Ils ont tenté de m’enterrer vivant et je suis là ! » Incarcéré pour « corruption » en avril 2018, au terme d’une conspiration politico-juridique, blanchi en mars 2021 par le Tribunal suprême fédéral, après un séjour de 580 jours dans une prison de Curitiba, Luiz Inácio « Lula » da Silva vient de remporter l’élection présidentielle brésilienne du 30 octobre 2022, avec 50,9 % des voix. Victoire étroite sur le président sortant Jair Bolsonaro (49,1 % des suffrages), mais victoire réelle – le plus grand nombre de voix (60 345 999) jamais obtenu dans l’histoire brésilienne par un candidat. Une victoire d’autant plus importante qu’elle empêche l’extrême droite de s’incruster à la tête de l’Etat. Car, avec Bolsonaro, c’est bien un néo-fasciste qui occupait le palais du Planalto, à Brasilia.

Comment en était-on arrivé là ?

Président de la République du 1ᵉʳ janvier 2003 au 1ᵉʳ janvier 2011 : Lula. Tant sur le plan matériel que symbolique, l’âge d’or pour les plus modestes des Brésiliens. Programmes sociaux, augmentation du salaire minimum, efforts sans précédents en matière de santé et d’éducation. Trente-six millions de personnes sortent de la pauvreté… Le tout en chef d’Etat réformiste, c’est-à-dire redistribuant, mais sans affronter le capital. Et bien que le Parti des travailleurs (PT) ne dispose au Congrès que de la première des minorités. Impossible d’y obtenir une majorité permettant de mettre en œuvre ces politiques inclusives, sans composer avec un marais de partis liés aux caciques régionaux et nationaux, formations dépourvues d’idéologie et de conscience, toujours prêtes à se vendre au plus offrant : le Centrão. D’où le recours à des expédients qui débouchent sur le scandale dit du Mensalão lorsque, en 2005, on découvre que le PT, pour s’assurer leur soutien, a acheté le vote d’un nombre conséquent de députés. Fixée sur les faits sans en analyser les causes, baptisant sans nuance le phénomène de « corruption », une première fraction de la classe moyenne prend ses distances avec le « lulisme » et le PT.

Cette première ombre sur le tableau n’empêche pas Lula d’être réélu pour un second mandat, puis Dilma Rousseff (PT) de lui succéder le 1er janvier 2011. Toutefois, dès juin 2013, des manifestations convoquées par des jeunes de la classe moyenne sur des revendications légitimes ayant trait à l’incurie des services publics et au pouvoir d’achat sont récupérées et instrumentalisées par la droite. Celle-ci expulse la gauche de la rue, y importe ses mots d’ordre et sa violence. Présentée comme « sociale », cette fronde amène la cheffe de l’Etat à promettre « un grand pacte » destiné à « oxygéner » le système politique pour le rendre « plus perméable à l’influence de la société ». Sur cette base, elle remporte l’élection 2014 – de très peu (51,6 % des voix). Mais, cette fois, la guerre est déclarée. La droite n’a plus en tête que de « corriger » le résultat d’un scrutin qui l’a plongée, à l’image d’Aecio Neves, le candidat battu du Parti social démocrate brésilien (PSDB), dans une rage infinie.

C’est que, à l’heure où la crise économique frappe le pays, les secteurs dominants n’acceptent plus ni le partage du gâteau négocié initialement avec Lula ni une quelconque forme de redistribution. D’un autre côté, mais en lien direct, démarre sous l’autorité d’un juge de Curitiba jusque-là inconnu, Sergio Moro, l’opération « Lava-Jato » (« lavage express »). Axée en grande partie sur des « delaçãos premiadas » (dénonciation récompensée par des remises de peine), l’enquête révèle un vaste système de marchés publics truqués liant l’entreprise pétrolière d’Etat Petrobras et des firmes du bâtiment et des travaux publics – Odebrecht, OAS, Camargo – au profit d’un grand nombre d’élus de toutes tendances politiques. Particularité des investigations : épargnant en grande partie la droite, elles s’acharnent, avec l’objectif clair de le détruire, sur le PT. Pain béni : de 2003 à 2005, Dilma Rousseff a été ministre de l’Energie et, de ce fait, présidente du conseil d’administration de Petrobras. Même si « Lava Jato » n’évoque son nom ni parmi les suspects ni parmi les coupables, les médias diffusent une pluie ininterrompue de missiles invoquant sa « responsabilité ».

Sans qu’on y prenne garde, une très forte odeur de pétrole flotte sur les événements : la désignation (par Lula) de Petrobras comme opérateur de l’exploration de champs pétroliers (dits « pré-salifères ») découverts en 2006 au large de Rio de Janeiro irrite profondément Washington. Ayant fait plusieurs voyages à Brasilia pour, entre autres points, suggérer à Dilma Rousseff d’en confier l’exploitation à des multinationales étatsuniennes, le vice-président de Barack Obama, Joe Biden, a été gentiment mais fermement éconduit. En septembre 2013, Rousseff a découvert que, comme Petrobras, elle a été espionnée par l’Agence nationale de sécurité (NSA). « Ces tentatives de violation et d’espionnage de données et d’informations sont incompatibles avec la cohabitation démocratique entre des pays amis, a-t-elle souligné. Nous prendrons toutes les mesures pour protéger le pays, le gouvernement et les entreprises. »

Brasilia dérange également pour d’autres raisons, ne serait-ce que pour ses relations cordiales avec la République bolivarienne du Venezuela, Cuba et le Nicaragua, ou son implication dans le renforcement des BRICS (alliance semi-formelle Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du sud). Cerise sur le « despacito » (un excellent gâteau brésilien), Rousseff a profondément indisposé les militaires en créant une Commission nationale de la vérité (CNV) ayant pour mission d’enquêter sur les violations des droits humains commis pendant la dictature (1964-1985) [1].

Sous le prétexte spécieux d’un « crime de responsabilité », le président de la Chambre des députés Eduardo Cunha, figure de proue du Parti du mouvement démocratique brésilien (PMDB) et chantre ultra-conservateur des évangélistes, déclenche en décembre 2015 une procédure de destitution contre la cheffe de l’Etat – dont il était jusque-là l’« allié politique ». Le crime en question, un « pédalage budgétaire », n’est autre qu’une pratique courante destinée à minimiser le déficit public, en fin d’exercice, en recourant à l’emprunt. Depuis 1985, elle a été pratiquée par tous les prédécesseurs de la Présidente ainsi que par les édiles municipaux et fédéraux.

Dans son offensive, Cunha a pour principal partenaire le président du PMDB Michel Temer, professionnel de la politique élu sur le ticket de Dilma Rousseff à la fonction de vice-président, dans le cadre de l’inévitable alliance de circonstance permettant au PT de gouverner. Le 17 avril 2016, en plein hémicycle, au cours d’obscènes débats précédant l’« impeachment », le député d’extrême droite Jair Bolsonaro rend un hommage public à la mémoire du colonel Carlos Brilhante Ustra, tortionnaire de Dilma – jeune militante marxiste et rédactrice dans un journal clandestin – après son arrestation en 1970. Ce 17 avril, au terme de ce qui est en fait un « coup d’Etat juridico-parlementaire » ou « coup d’Etat institutionnel », la cheffe de l’Etat est destituée.

Temer devenu président, la droite traditionnelle attend avec impatience la présidentielle de 2018 pour conforter son retour aux affaires. Car plus rien ne s’y oppose. Poursuivant l’entreprise de destruction, le juge Moro et le procureur de la République Deltan Dallagnol, coordinateur de la Força-tarefa da Operação Lava Jato (Force de frappe de l’Opération Lava Jato) mènent une action coordonnée pour expédier Lula en prison et ainsi l’empêcher de se présenter à un scrutin dont tous les sondages l’annoncent gagnant. Ce qu’ils obtiennent sans coup férir lorsque, le 7 avril, le dirigeant charismatique du PT se rend à la police fédérale et est incarcéré dans la ville de Curitiba.

Echec et mat ! A un détail près… La bourgeoisie a mal calculé son coup. La situation lui échappe. Le PT est certes au sol, marqué du sceau de l’infamie : « corrompu ». Mais, les Brésiliens ne sont pas dupes : 60 % des parlementaires qui ont participé à la « destitution » de Rousseff ont ou ont eu à affronter la justice (pour des affaires allant de la corruption à des meurtre, enlèvement et séquestration en passant par de la déforestation illégale). Sept des vingt-quatre ministres du gouvernement Temer sont cités ou font l’objet d’une investigation judiciaire dans le cadre de l’affaire Petrobras. En mars 2017, Eduardo Cunha est condamné à quinze ans et quatre mois de prison pour corruption, blanchiment d’argent et évasion illégale de devises.

« Tous pourris » ! Il faut un « Monsieur propre ». Un candidat résolument antisystème. Après avoir mis le PT à terre, la droite classique est elle-même balayée. Et c’est ainsi que l’extrême droite, sans être encore un phénomène de masse, tire les marrons du feu.

Bolsonaro est propulsé au Planalto, sans aucun programme de gouvernement. La suite est connue. Recul dans tous les secteurs : économie, éducation, santé. Gestion négationniste de la pandémie : 670 000 victimes. Apologie de l’ex-dictature militaire, de la torture et de la peine de mort. En 2016, sur les ondes d’une radio, Bolsonaro ira jusqu’à déclarer que « l’erreur de la dictature a été de torturer sans tuer ».

Le triptyque « BBB » occupe le pouvoir : « Biblia, balas, buey » (« Bible, balles, bœuf »). Dit autrement : les religieux conservateurs évangéliques, les militaires, les grands propriétaires terriens (éleveurs de bœuf) [2]. Si l’on rajoute Bolsonaro à ces puissants lobbys aux considérables capacités financières, on élargit le concept : « BBBB ».

De sa position de pouvoir, l’outsider Bolsonaro conforte et amplifie sa base. Pour complaire aux « fazendeiros », il met à mal la protection de l’environnement et la démarcation des terres des peuples indigènes. L’Amazonie en paie le prix. A travers une série de décrets et en émule de Donald Trump, il encourage la population à s’armer. D’après l’Institut Sou da Paz, spécialisé en thèmes de sécurité, une moyenne de 1 300 nouvelles armes sont achetées chaque jour par des civils [3]. Ex-capitaine médiocre, manquant cruellement de cadres techniques et politiques pour garnir son gouvernement, Bolsonaro s’entoure de militaires – une caste ravie d’élargir son pouvoir politique –, dont il glorifie les « exploits anticommunistes » passés.

Plus que dans les Forces armées, le noyau dur de ses appuis « musclés » se trouve toutefois au sein de la Police militaire (PM), sorte de gendarmerie (disposant actuellement de 500 000 hommes) créée sous la dictature et particulièrement répressive, en particulier à l’égard des « sans terre » et des paysans. Des milices paramilitaires organisées à l’origine pour combattre la délinquance des « favelas » en dehors des procédures légales et tombées elles-mêmes dans tous les trafics complètent le tableau [4]. Que bénissent les évangéliques. Considérable force de frappe : 30 % de la population dont, en 2018, 70 % ont voté pour Bolsonaro. Et pour cause… RecordTV, la deuxième chaîne de télévision du pays après Globo, appartient à l’Eglise Universelle du multimillionnaire Edir Macedo, tout comme Folha Universal, le journal le plus lu.

Les médias traditionnels font le reste pendant quatre ans en relayant le discours de Bolsonaro et en imprimant dans de très nombreux esprits, y compris des secteurs populaires, l’image d’un PT « corrompu » et du « voleur » Lula.

Ainsi nait une extrême droite, « de masse » cette fois, qui, malgré les absurdités proférées en permanence par son référent, lui offrira 49,1 % des suffrages le 30 octobre dernier.

Autres temps, autres méthodes

Au-delà du cas brésilien, ce « bolsonarisme » marque la montée en puissance d’une extrême droite latino-américaine distincte, dans ses méthodes, de celle connue par le passé. Laquelle, lorsqu’elle souhaitait passer à l‘action, dans un contexte de guerre froide mettant par définition Washington dans son camp, frappait directement aux portes des casernes. L’armée se chargeant du traditionnel coup d’Etat (Brésil, Chili, Argentine, Uruguay, Paraguay, Bolivie, etc.), épargnant ainsi l’image des cercles civils impliqués dans l’opération.

Le souvenir et la réprobation des dictatures des années de plomb ont rendu plus difficile (mais pas totalement impossible) pour les forces militaires de s’impliquer à nouveau dans des opérations aussi voyantes. Toutefois, faibles ou forts, les signaux envoyés par le radicalisme conservateur se multiplient.

Au Chili, l’explosion sociale d’octobre 2019, laissait présager une élection « confortable » de la gauche à la présidentielle du 19 décembre 2021. Cataclysme : au premier tour, le candidat arrivé en tête (27,91 % des voix) s’appelle José Antonio Kast. Un avocat multimillionnaire de 55 ans, porteur d’un programme ultra conservateur et nostalgique de Pinochet dont il revendique l’héritage. Face à Gabriel Boric, jeune candidat de gauche favorable à la mise en place d’un Etat providence « à l’européenne », Kast distille au second tour un discours de haine s’inspirant d’un « liberté ou communisme » digne de la Doctrine de sécurité nationale des années 1960-1980 [5]. Finalement battu, il n’en enregistre pas moins un très significatif 44,13 % des voix [6].

Deux ans auparavant (27 octobre 2019), en Argentine, en représentation du Front de tous (FDT : centre gauche, péroniste) Alberto Fernández et sa vice-présidente Cristina Fernández de Kirchner avaient battu le représentant d’une droite très néolibérale, mais somme toute classique, le chef de l’Etat sortant Mauricio Macri. La véritable « surprise » eut lieu en septembre 2021, lorsque Javier Milei arriva troisième, avec 13,66 % des suffrages, lors de la primaire aux législatives, dans la province de Buenos Aires – où vivent un tiers des 47 millions d’Argentins. Ex-rockeur, joueur de football professionnel et homme de radio, comparable à Trump et Bolsonaro, Milei relève à la fois de l’ultralibéralisme et de l’extrême droite libertarienne [7]. Antisystème, il dénonce « la caste politique » et n’hésite pas à faire campagne en proclamant délicatement : « Je ne suis pas venu ici pour guider des agneaux mais pour réveiller les lions ! »

Elu député de la ville de Buenos Aires en novembre 2021, à la tête de La liberté avance, parti créé pour l’occasion, il a, bien que proposant la suppression des aides sociales, fait son meilleur score dans les quartiers défavorisés. Le 12 juin 2022, à São Paulo (Brésil), Milei a participé à un forum en compagnie de Kast et d’Eduardo Bolsonaro (digne fils de son père et député fédéral), avant de se rendre en Colombie pour y appuyer la campagne de l’homme d’affaires Rodolfo Hernández, rival au second tour de Gustavo Petro.

Le 1er octobre suivant trouva Milei à Tucumán où il tint un important meeting en compagnie de Ricardo Bussi, le leader de Force républicaine. Ce parti a été créé après le retour de la démocratie par le général Antonio Bussi, surnommé « le boucher de Tucumán », condamné en 2008 à la peine perpétuelle pour crimes contre l’Humanité (et décédé en 2011). Lorsqu’il parle de son père, avec qui il a travaillé, Ricardo Bussi a coutume de répéter : « Tes valeurs sont celles dont Tucumán a besoin. » Présent dans les provinces de Mendoza, Córdoba et Tucumán, Force républicaine devrait apporter son soutien à Milei l’an prochain, dans la perspective de l’élection présidentielle à laquelle le FDT arrive divisé entre une aile centriste (Alberto Fernández) et un courant plus ancré à gauche (Cristina Fernández de Kirchner).

De gauche à droite : Javier Milei, Eduardo Bolsonaro et José Antonio Kast (São Paulo, juin 2022).

La Colombie – dans le contexte il est vrai très particulier d’un long conflit armé interne – a été gouvernée par l’extrême droite de 2002 à 2010 (Álvaro Uribe) et de 2018 à 2022 (Iván Duque). Si leur parti, le Centre démocratique, s’est électoralement effondré lors de la récente élection du candidat du Pacte Historique Gustavo Petro, ce courant n’en demeure pas moins dangereusement présent. Dans l’ombre, il conserve des liens avec certains groupes mafieux ou paramilitaires. Au grand jour, et suppléant au relatif effacement d’Uribe (en délicatesse avec la justice), de nouvelles figures émergent, telles les sénatrices María Fernanda Cabal et Paloma Valencia, fermement décidées à mener un combat aussi frontal que radical contre les gauches sociale et de gouvernement.

En Bolivie, depuis décembre 2005 et la première élection d’Evo Morales (pour ne parler que des années les plus récentes), l’extrême droite fascisante n’a jamais désarmé. Enkystée à Santa Cruz, ville la plus peuplée et la plus prospère du pays, capitale de l’oligarchie liée à l’agro-négoce, elle trouve à l’occasion de précieux alliés dans les départements de Beni, Pando et Tarija, qui constituent la Media Luna [8]. A Santa Cruz même, elle a pour bras politiques (et à l’occasion armés) le Comité civique pro-Santa Cruz et l’Union des jeunes cruceñiste (UJC), héritiers de la Phalange socialiste bolivienne (née en 1937), dont les militants se réclamaient du « caudillo » espagnol Francisco Franco. Avec comme leader le richissime boliviano-croate Branko Marinkovic, cette faction a mené en septembre 2008 une première tentative de renversement d’Evo Morales. Soutenue par Washington, mais heureusement neutralisée par l’action déterminée de la jeune Union des Nations sud-américaines (Unasur) récemment créée, le coup d’Etat échoua.

Poursuivi par la justice et exilé au Brésil depuis 2010, Marinkovic a été remplacé à la tête du Comité civique par cinq présidents successifs jusqu’à ce que, en février 2019, soit élu Luis Fernando Camacho. Riche catholique de 40 ans, authentique fasciste, proche des milieux évangéliques pentecôtistes, celui-ci a été le principal instigateur de la campagne de terreur qui a accompagné le coup d’Etat contre Evo Morales en novembre 2019 [9]. L’ont rejoint à l’époque le Comité civique de Potosí et des organisations de type paramilitaire telle la Résistance Cochala à Cochabamba. La sénatrice Janine Añez s’étant emparée du pouvoir, bénie par la hiérarchie catholique et adoubée par les ambassadeurs de l’Union européenne – Washington agissant dans l’ombre par l’intermédiaire de l’organisation des Etats américains (OEA) –, la répression a pu se déployer et Marinkovic revenir en Bolivie. Accueilli à bras ouverts par la dictature, il y occupera immédiatement la fonction de ministre de la Planification, puis, un peu plus tard, de l’Economie.

Un an de souffrance et de « k’encherío » (« malheur », en argot local)… La montée en puissance des mobilisations populaires a obligé Añez et son gouvernement de facto à organiser de nouvelles élections. En toute logique, le candidat du Mouvement vers le socialisme (MAS) Luis Arce, ex-ministre de l’Economie d’Evo Morales (qui, à ce moment poursuivi par la justice pour… « terrorisme et sédition », ne pouvait se présenter), l’a emporté le 18 octobre 2020 avec 55,10 % des voix. Pour ce faire, il a battu le représentant de la droite dite traditionnelle, Carlos Mesa (Communauté citoyenne ; CC ; 28,83 %) et le néofasciste Camacho (Creemos), crédité d’un modeste 14 % [10].

Avec un tel score, on pourrait considérer ce douteux personnage et son courant neutralisés. C’est oublier leur caractère factieux. Dès le 20 octobre 2020, un rassemblement tenu à Santa Cruz contestait le résultat électoral. Devenu gouverneur de ce Département, Camacho adressa rapidement un avertissement au chef de l’Etat : « Si l’attitude envers Santa Cruz ne change pas, si se poursuivent l’intimidation et la persécution, si l’on continue à nous faire du mal avec des mesures économiques qui nous étouffent, la seule chose qui nous reste est de nous défendre, et vous n’ignorez pas que nous savons le faire et que nous le faisons très bien. »

Le 22 octobre 2022, ce courant « fascistoïde » est repassé à l’action. Prétexte : l’organisation d’un recensement national. Initialement prévu en septembre 2023, celui-ci a été retardé de quelques mois du fait des difficultés apportées à sa préparation par la pandémie. Ce dénombrement de la population sert à recalculer la répartition des sièges au Parlement et les ressources publiques attribuées aux Départements, Santa Cruz étant le plus peuplé du pays. A l’instigation du gouverneur Camacho, du président du Comité civique Rómulo Calvo et du recteur de l’Université autonome Gabriel René Moreno (UAGRM) Vicente Cuéllar, Santa Cruz s’est vue paralysée par un « paro » exigeant la mise en œuvre du recensement avant 2024.

Si le blocage de la ville a affecté les petites entreprises, le commerce informel et l’approvisionnement des habitants, il est apparu rapidement qu’il laissait la totale liberté aux grandes firmes liées à l’oligarchie locale de poursuivre leurs activités. En conséquence, le gouvernement a interdit les exportations de produits alimentaires de base – dont le soja, le sucre, l’huile et la viande de bœuf –, qui, tout en alimentant les finances de ces factions politico-économiques, risquaient de provoquer des pénuries sur le marché intérieur. De leur côté, les mouvements sociaux proches du MAS ont entrepris d’encercler et isoler Santa Cruz par le biais de barrages routiers. Ils considéraient que la grève ne pouvait uniquement affecter ceux qui, de condition modeste, vivent au jour le jour, tandis que les patrons comploteurs et la classe dominante continuaient à produire et engranger des profits.

Tenue à Cochabamba, une « grande réunion plurinationale » a réuni tous les gouverneurs – sauf Camacho, qui a refusé d’y assister – ainsi que l’ensemble des maires, autorités indigènes et recteurs universitaires du pays. A son terme, et après consensus, un comité technique a établi que la réalisation du recensement aura lieu entre mars et avril 2024. Sur la base de ses résultats, la redistribution des ressources économiques destinées au développement régional et national devrait avoir lieu en octobre, soit cinq mois plus tard. « Dans aucun pays, un acte technique comme le recensement n’est un prétexte politique pour déstabiliser et affronter la population, a observé le président Arce, mais certaines personnes ont politisé un processus (…) convenu avec pratiquement toutes les autorités du pays. »

Le 12 novembre, le Comité pro-Santa Cruz a annoncé la poursuite illimitée du « paro ». Contrairement à ce qui s’est passé en 2008 et 2019, Camacho et ses ultras ne sont pas parvenue à étendre leur mouvement aux autres Départements. Même un maire très à droite, comme celui de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, a pris ses distances avec ce néofascisme : « Si nous ne pacifions pas le pays, tout peut arriver. Nous ne voulons pas d’effusion de sang, surtout venant de jeunes irresponsables et sans scrupules [qui] veulent amener le problème à Cochabamba. J’ai déjà cette expérience, je ne la referai plus jamais. Nous l’avons fait [en 2008] dans la Media Luna, vous vous en souvenez [11] ? »

De fait, la situation s’est dangereusement tendue. Comme au Venezuela (2014 et 2017) et au Nicaragua (2018), l’extrême droite « cruceñiste » a laissé des délinquants recrutés dans le « lumpen » – « ivrognes, voyous et drogués », accuse le porte parole du Comité interinstitutionnel de Santa Cruz – occuper les points de blocage et, en particulier la nuit, terroriser ceux qui tentaient de circuler. Au 13 novembre, le conflit avait déjà fait 4 morts et 178 blessés. Parmi les victimes, et là encore comme au Venezuela en 2014 lors des « guarimbas », un motocycliste a été décapité le 8 novembre par un câble tendu en travers d’une avenue. L’Union des jeunes cruceñistes a multiplié les exactions. Le 11 novembre, une manifestation pacifique d’organisations sociales a été attaquée avec une extrême violence par des paramilitaires parfaitement organisés. Débordant la police anti-émeutes, ceux-ci incendièrent ensuite les locaux de la Fédération départementale des travailleurs paysans et mirent à sac la Centrale ouvrière départementale (COD).

Malgré un ultimatum lancé aux autres comités civiques du pays, Santa Cruz s’est finalement trouvée isolée dans sa contestation de la date du recensement. Un temps, les factieux ont changé leur fusil d’épaule. Reprenant les thèmes séparatistes employés sans succès en 2008, ils ont prétendu convoquer une commission constitutionnelle pour « examiner les futures relations politiques de Santa Cruz avec l’Etat bolivien ». Le 13 novembre, le président du Comité civique, Rómulo Calvo, déclarait que si le dit comité n’est pas écouté, « des actions seront entreprises vers le fédéralisme ». Avant de céder au bout de 36 jours de troubles, le rapport de forces ne permettant guère d’aller plus avant dans l’immédiat. En effet, au Brésil voisin, Bolsonaro qui eut pu être un allié de poids (il l’a été en 2019 en envoyant des armes au gouvernement de facto pour mater les protestations), venait de perdre l’élection présidentielle. « A partir de maintenant, nous faisons un entracte, levons la grève et les blocus, sans suspendre notre combat », a souligné, le 16 novembre, Rómulo Calvo.

Même mise pour l’instant en échec, une telle organisation du chaos porte un nom : tentative de déstabilisation.

Luis Fernando Camacho (à droite) et son complice Luis Almagro, secrétaire général de l’Organisation des Etats américains (au centre), à Washington en décembre 2019.

Démocratique la droite péruvienne depuis que, le 19 juillet 2021, a été proclamé vainqueur de la présidentielle l’enseignant et syndicaliste Pedro Castillo ? Comme au Chili, mais en sens politique inverse, le premier tour avait été marqué par un séisme : si, pour la droite, Force populaire (FP) et Keiko Fujimori accédaient au second tour (13,35 % des voix), un parfait inconnu arrivait en tête, le candidat de la gauche radicale Castillo (19 %).

Keiko Fujimori n’est pas stricto sensu classée à l’extrême droite, même si elle est la fille de l’ancien dictateur Alberto Fujimori (1990-2000), condamné en 2007 à vingt-cinq ans de réclusion pour crimes contre l’humanité et à huit ans pour corruption. Il n’en demeure pas moins qu’elle se situe à la droite de la droite et, qu’entre les deux tours, des dizaines de militaires à la retraite lui apportèrent ouvertement leur soutien (comme le firent, depuis l’étranger, l’ancien président colombien Álvaro Uribe ou l’écrivain péruvien Mario Vargas Llosa).

Malgré ces appuis « de marque », son adversaire Castillo l’emporta le 6 juin. Avec, toutefois, un bémol de taille, peu noté sur le moment : une bonne moitié des électeurs qui lui offrirent sa très courte avance (51 % des voix) ne le firent pas par adhésion à son programme. Il s’agissait avant tout pour eux d’éliminer le danger « Fujimori ». A la Chambre, avec 37 des 130 sièges, le parti Pérou Libre, dont Castillo était le candidat, ne serait que la première minorité. En d’autres termes, plus qu’une victoire de la gauche, c’est la droite radicale qui fut battue. Provisoirement…

A partir de sa prise de pouvoir, Castillo a subi un calvaire. En mars 2022, après seulement sept mois de gestion, le Congrès avait déjà renversé plusieurs de ses ministres et premiers ministres. Dans une démarche ubuesque, le chef de l’Etat lui-même dut faire face à d’incessantes procédures de destitution. En août 2022, le prétexte en fut une très vague « permanente incapacité morale ». N’atteignant pas les deux tiers des votes nécessaire (87 voix), le Congrès repartit à l’offensive, appuyé par une campagne permanente des médias nationaux.

Cinquième enquête préliminaire : Castillo est accusé par la procureure Patricia Benavides de diriger une « organisation criminelle », de « trafic d’influence et de collusion ». « Un nouveau type de coup d’Etat a commencé au Pérou », dénonce le Président. Il n’a pas tort. Le 11 novembre, par 11 voix contre 10, la sous-commission des accusations constitutionnelles du Congrès l’accuse de « trahison de la patrie ». Prétexte : en 2018, à La Paz, lors d’un congrès syndical, bien avant son élection, il a déclaré que le Pérou « pourrait faciliter un accès à la mer à la Bolivie » – accès qui, depuis la Guerre du Pacifique, lui est nié par le Chili [12]. Eclair de lucidité ? Le 22 novembre, le Tribunal constitutionnel déclare fondée la demande d’habeas corpus déposée par les avocats du chef de l’Etat et, en conséquence, ordonne au Congrès d’annuler son accusation.

Un tel harcèlement politico-juridique a eu pour première conséquence de faire exploser le champ politique – de l’extrême gauche (Pérou Libre) au centre gauche de Veronika Mendoza (Ensemble pour le Pérou) – qui appuyait le chef de l’Etat. En permanence sur la défensive et faute de base sociale organisée, celui-ci s’agite dès lors comme un nageur en train de se noyer. En désespoir de cause, il sollicite l’Organisation des Etats américains (OEA) pour qu’elle active la Charte démocratique – engagement collectif supposé renforcer et préserver le système démocratique dans la région. De quoi provoquer des sourires lorsqu’on connaît le rôle de cette organisation dans la déstabilisation des gouvernements progressistes. L’OEA, en l’occurrence ne se « mouille » pas » : le 1er décembre, elle recommande d’« initier une trêve politique » en attendant que soit convoqué un dialogue et qu’« un consensus minimum soit atteint pour assurer la gouvernabilité ». En réponse, et le jour même, le Congrès lance cyniquement une troisième motion de destitution du chef de l’Etat – pour « incapacité morale permanente » à nouveau.

Acculé comme il l’est, Castillo ne peut plus mettre en œuvre une quelconque politique « sociale », mais, de réactions improvisées en manœuvres erratiques, il survit, tout simplement. Et le 7 décembre, l’opposition atteint l’un de ses buts : elle le pousse à la faute. Peu avant que le Congrès ne se réunisse pour débattre de la motion visant à le destituer, il tente de prendre les devants. Dans un message à la nation, il proclame la dissolution « temporaire » dudit Congrès, l’établissement d’un « gouvernement d’urgence nationale », et enfin l’établissement « dans les plus brefs délais » d’un Congrès constituant (prévu dans son programme de campagne et que l’opposition a tout fait pour empêcher). D’ici à la rédaction d’une nouvelle Constitution « dans un délai ne dépassant pas neuf mois », précise Castillo, « le pays sera gouverné par décrets-lois ».

Sur le fond, la démarche est politiquement cohérente. Dans la forme, elle a laissé de côté un détail qui n’a rien d’anodin : constitutionnellement, un président de la République n’a le droit de dissoudre le Congrès que si celui-ci refuse par deux fois d’accorder sa confiance à un cabinet ministériel.

Le 11 novembre, une telle question de confiance a été posée par l’Exécutif pour modifier la norme régissant l’appel à un référendum (en vue de la fameuse Constituante). Le Congrès a décidé de « rejeter purement et simplement » la demande, c’est-à-dire de ne pas y répondre – ce qui lui permet de prétendre qu’elle n’a pas « refusé ». Au-delà de l’hypocrisie de la démarche, il manque de toute façon une seconde censure ou refus de confiance du Congrès envers le Conseil des ministres. La décision de Castillo tombe dans le domaine de l’illégalité. Que l’opposition qualifie immédiatement d’« auto-coup d’Etat ».

Ce 7 décembre, la police arrête Castillo avant même que sa destitution ne soit approuvée par le Congrès (101 voix pour, 6 contre, 10 abstentions). Issue de la gauche radicale, la vice-présidente Dina Boluarte prête serment. Comme ses homologues Roberto Micheletti (Honduras), Francisco Franco (Paraguay), Michel Temer (Brésil) au moment des renversements de Manuel Zelaya, Fernando Lugo et Dilma Rousseff, elle affiche une évidente satisfaction d’accéder à la magistrature suprême. Exécute oralement Castillo. Demande au Congrès « une trêve politique » (comme l’OEA quelques jours auparavant). Annonce qu’elle va installer « un gouvernement d’union nationale » et convoque « un ample dialogue » avec toutes les forces politiques. La droite l’ovationne. Keiko Fujimori la félicite… La population ne bouge pas.

Pendant le cours des événements, l’ambassadrice américaine à Lima n’a pu s’empêcher de tweeter : « Les Etats-Unis demandent instamment au président Castillo de revenir sur sa tentative de fermer le Congrès et de permettre aux institutions démocratiques du Pérou de fonctionner conformément à la Constitution. » Après le dénouement, et lui aussi par tweet, le président mexicains López Obrador a fait entendre une autre chanson : « Nous considérons regrettable qu’en raison des intérêts des élites économiques et politiques, depuis le début de la présidence légitime de Pedro Castillo, une atmosphère de confrontation et d’hostilité ait été entretenue contre lui, l’amenant à prendre des décisions qui ont servi à ses adversaires pour consumer sa destitution. »

Prestation de serment de Dina Boluarte, Lima, 7 décembre 2022.

Préalablement, lors des élections régionales du 4 octobre 2022, Pérou libre (qui a fait élire Castillo) et Force populaire (de Keiko Fujimori) avaient subi une cinglante défaite. Partout ou presque, des partis « indépendants » ou « régionaux » l’ont emporté. Castillo renversé, nul ne peut prédire si Dina Boluarte passera un pacte avec la droite ou sera à son tour renversée par cette dernière – qui rêve de porter à la magistrature suprême le suivant dans la ligne de succession, José Williams, ex-général et président du Congrès. L’homme appartient au groupe Avanza País, un parti qui, avec le Fujimorisme et le parti néo-fasciste Rénovation populaire, forme le bloc de l’extrême droite péruvienne. D’où la question : que Boluarte termine ou non son mandat, et sachant que la population ne croit plus en personne, qui tirera la couverture à lui ?

Au premier tour de l’élection présidentielle, un certain López-Aliaga (Rénovation populaire) est arrivé troisième avec 11,7 % des suffrages, à seulement quatre points de Keiko Fujimori. Pendant la campagne, le candidat de la droite traditionnelle, l’économiste Hernando de Soto, avait déclaré qu’une victoire de López-Aliaga « serait le pire qui puisse arriver au pays ». Eliminé de la présidentielle, ce dernier n’en a pas moins resurgi à l’occasion des élections régionales et municipales du 4 octobre 2022. Dans la course pour la mairie de Lima, scrutin au cours duquel – pour reprendre la formule du journaliste français Romain Migus [13] – s’affrontaient « la droite, l’extrême droite et l’ultra-droite », López-Aliaga l’a finalement emporté. D’extrême justesse, il a battu le général à la retraite Daniel Urresti, poursuivi pour son implication présumée dans la mort d’un journaliste en 1991.

Homme d’affaire à succès, López-Aliaga est devenu le roi du ferroviaire péruvien en bénéficiant de la privatisation par Alberto Fujimori, dans les années 1990, de l’Entreprises nationale des chemins de fer (Enafer) et d’EnturPerú (hôtels Monasterio et Machu Picchu). Membre de l’Opus Dei, pratiquant l’auto-flagellation « pour s’unir à la passion du Christ », ce néolibéral a su conquérir tant les évangéliques qu’une partie des catholiques, sur un agenda ultraconservateur en matière de mœurs.

Affichant clairement la couleur, ce nouveau maire de Lima est signataire de la Charte de Madrid [14]. Elaborée en octobre 2020 par la Fondation Disenso, que préside Santiago Abascal, leader du parti d’extrême droite espagnol Vox, cette Charte « anticommuniste » compte parmi ses adeptes les inévitables José Antonio Kast, Eduardo Bolsonaro et Javier Milei, mais aussi María Corina Machado (« ultra » vénézuélienne), Arturo Murillo (ministre de l’Intérieur de la putschiste bolivienne Janine Añez, actuellement emprisonné aux Etats-Unis pour corruption), María Fernanda Cabal (du Centre démocratique, en Colombie), Otto Ramón Sonnenholzner (vice-président de Lenín Moreno en Equateur entre 2018 et 2020) et… la nouvelle première ministre italienne Giorgia Meloni.

On objectera que, surnommé « le Bolsonaro péruvien », López-Aliaga n’a été élu qu’avec 26,29 % des voix. De sa position stratégique à la mairie de Lima (30 % de la population nationale), il ne s’en trouve pas moins en situation très favorable pour poursuivre son offensive politique. Et éventuellement profiter de la chute de Dina Boluarte. A moins qu’un autre « antisystème » ne lui dame le pion s’il réussit sa résurrection : Antauro Humala.

Frère de l’ex-président Ollanta Humala (2011-2016), cet ex-militaire a été condamné à vingt-cinq ans de prison pour s’être soulevé contre le chef de l’Etat Alejandro Toledo, à Andahuaylas, le 1er janvier 2005. Pour avoir « travaillé et étudié », Humala vient de bénéficier d’une libération anticipée au terme de dix-sept ans et demi de détention. Idéologue de l’ethnocacérisme, ultra-nationaliste et quelque peu antisémite à l’époque de son incarcération [15], il a, à sa sortie de prison, été accueilli par des dizaines de partisans aux cris de « Antauro, président » !

« Personne ne sort après 18 ans de prison pour plaisanter, a-t-il lancé en conférence de presse le 8 octobre dernier, à Arequipa. Nous allons donner une leçon historique. » Quelque peu inquiétante si l’on en croit les détails qui ont suivi : « A l’été 2023, avec un demi-million d’ethnocacéristes, d’agriculteurs, d’étudiants et de travailleurs, nous allons arriver au Congrès pour le fermer ». S’il est élu président, fonction à laquelle il prétend postuler, Humala assure qu’il fera fusiller quiconque « ne défend pas les intérêts de la patrie ». Face à l’immigration, le discours n’est guère plus tendre : « Ma doctrine est le nationalisme. Il ne peut pas y avoir d’étranger employé alors qu’il y a un Péruvien sans emploi [16]. »

José Williams, López-Aliaga, Antauro Humala… Tristes présages. La « gauche » ayant été pulvérisée, de quoi faire apparaître Keiko Fujimori comme une aimable modérée.

De quoi, de qui, ces extrêmes droites montantes sont-elles le nom ? Des plus anciens aux plus récents, d’un faisceau de facteurs entremêlés à des degrés divers selon les pays.

Crises de foi

« Je ne sais pas si cela sera pour notre génération, ou quand, mais les évangéliques vont élire un président de la République (…) », prophétisait au début des années 2010 l’évêque néo-pentecôtiste Marcelo Crivella, maire de Rio de Janeiro de 2017 à 2020, arrêté pour « corruption » quelques jours avant la fin de son mandat. Indépendamment des tribulations du personnage, sa prédiction s’est réalisée. Que ce soit en 2018 ou lors de la dernière campagne présidentielle, la pénétration des évangéliques dans la société et les sphères du pouvoir brésiliennes a été unanimement soulignée [17]. Pour le pire lorsque, en 2020, le chef de l’Eglise Universelle du Règne de Dieu Edir Macedo appelle ses ouailles à « ne pas se préoccuper du coronavirus », la pandémie étant orchestrée par une alliance « entre Satan, les médias et les intérêts économiques » pour « semer la terreur ». Pour le… pire encore quand la Première Dame Michelle Bolsonaro proclama que « le Seigneur » avait choisi son mari pour « vaincre le démon » incarné par Lula.

Dépassant le seul cas du Brésil, le phénomène s’inscrit dans le temps long (celui qui permet de se faire oublier). En 1969, à la demande du président Richard Nixon, Nelson Rockefeller, gouverneur de l’Etat de New York, membre du Parti républicain et fils du milliardaire John D. Rockefeller, dirigea une mission d’enquête sur la situation des pays latino-américains. Dans son rapport, il attira l’attention du gouvernement sur le danger représenté par l’Eglise catholique, alors en pleine vitalité, et sa « théologie de la libération » – l’option préférentielle pour les pauvres – « inspirée par la propagande communiste ». Pour contrebalancer ce courant, le même rapport préconisa le financement des groupes évangéliques américains présents au sud du Rio Grande.

Aux Etats-Unis même, subventionnés par plusieurs fondations, dont certaines proches du Parti républicain, naquirent des centres théologiques d’un type nouveau – le Département de théologie de l’American Enterprise lnstitute (dirigé par Michael Novak), l’Institute for Religion and Democracy (conduit par Peter Berger) – ayant pour objectif la lutte contre l’aile gauche de l’Eglise catholique. Une déferlante de groupes évangéliques étatsuniens s’abattit sur l’Amérique centrale (où couvaient les conflits armés des prochaines années 1980) et le Brésil (où des foyers de pentecôtisme étaient présents depuis les années 1910). Novak donna de nombreuses conférences en Amérique latine où ses ouvrages, traduits en espagnol, furent diffusés entre autres par les ambassades des Etats-Unis.

Base de la politique extérieure de Ronald Reagan, un rapport élaboré en 1980 par la commission dite de Santa-Fe désigna lui aussi l’Eglise populaire comme objets de sérieuses préoccupations pour la Sécurité nationale des Etats-Unis : « La politique étrangère américaine devrait commencer à confronter la théologie de la libération (et non pas se contenter de réagir a posteriori) […] En Amérique latine, l’Eglise joue un rôle vital dans la promotion du concept de liberté politique ; malheureusement, les forces marxistes-léninistes ont utilisé l’Eglise comme arme politique contre la propriété privée et le système capitaliste de production, infiltrant les communautés religieuses avec des idées qui sont plus communistes que chrétiennes. »

Le raidissement de la politique étrangère américaine coïncida avec l’élection d’un nouveau pape, en octobre 1978, le polonais Karol Józef Wojtyła – Jean-Paul II [18]. Dès sa première visite officielle en Amérique latine en janvier 1979, ce pape férocement anti-communiste monta au front contre le courant progressiste de l’Eglise et les initiatives pastorales qu’il inspirait. En étroite collaboration avec celui qui deviendrait son successeur, le cardinal Joseph Ratzinger, et en phase sur ce point avec l’Oncle Sam, Jean-Paul II réussira à affaiblir, contenir et finalement « casser » les théologiens de la libération – dont ne restent aujourd’hui que quelques rescapés [19].

La nature ayant horreur du vide, les évangéliques vont bousculer l’Eglise de Rome, jadis en situation de quasi-monopole religieux. Dans les grands pays (Argentine, Brésil, Mexique), le catholicisme, même s’il demeure majoritaire, perd de 20 % à 30 % de fidèles en une quarantaine d’années. En Amérique centrale, il devient minoritaire [20].

A l’approche très émotionnelle des dévotions, cultes, cérémonies et autres assemblées de prière des évangéliques s’ajoute leur « théologie de la prospérité » (née aux Etats-Unis). En gros : en plus du salut en Jésus-Christ, les chrétiens recevront richesse, santé et succès, pour autant qu’ils mettent leur foi en action (et en fonction des dons qu’ils font à leur pasteur, cela va de soi !). Aux antipodes de la croyance dans la vie publique et les luttes sociales, une vision particulièrement conservatrice de la vie. Une division du monde entre les « bons » et les « mauvais ».

Pour autant, on aurait tort de ne voir dans les évangéliques – qui, tous, d’ailleurs, n’appuient pas l’extrême droite – les seuls vecteurs de la montée du conservatisme dans les sociétés latinas. En effet, les pontificats de Jean-Paul II et de Benoît XVI ont sciemment favorisé l’essor de l’Opus Dei – parachevé par la nomination du premier cardinal de ce mouvement ultraconservateur en la personne de l’archevêque Juan Luis Cipriani en 1981 au Pérou.

Sur cette partie du continent encore emplie de « religiosité », et malgré la présence à Rome du pape argentin Francisco (Jorge Bergoglio), ouvertement en empathie avec les causes progressistes, nombre de hiérarchies catholiques jouent leur partition dans la droitisation radicale de la société. Au Venezuela, où, depuis le début des années 2000, l’épiscopat a béni toutes les tentatives de coups d’Etat et de déstabilisations menées contre Hugo Chávez, puis Nicolás Maduro, par les secteurs les plus extrémistes de l’opposition. Au Honduras où le cardinal Oscar Rodríguez Maradiaga a accompagné le renversement du président Manuel Zelaya (2009) et a ultérieurement maintenu une étroite alliance avec le « narco-pouvoir » qui s’est incrusté à Tegucigalpa [21]. Au Nicaragua où, sans remonter aux années 1980, la conférence épiscopale a joué un rôle majeur dans les violences insurrectionnelles de 2018.

L’unité de l’Eglise a vacillé en Colombie en 2016 lors du plébiscite sur les Accords de paix avec les FARC convoqué par le gouvernement de Juan Manuel Santos (un catholique pratiquant). Certains secteurs catholiques (et les votes des évangéliques) ont lourdement contribué à faire pencher la balance en faveur du « non », donnant une sorte de légitimité au président Iván Duque lorsqu’il entreprit de torpiller les dits accords, au prix de la stabilité du pays.

Sans entrer ici dans l’évocation du thème de l’avortement, qui unit catholiques et pentecôtistes dans une même lutte frontale, on notera que, pour l’archevêque de la ville de La Plata, Mgr Héctor Aguer, connu pour sa défense des positions les plus conservatrices de l’Eglise catholique, la vague de « féminicides » enregistrée en Argentine trouve son origine dans la crise du mariage, une institution devenue « un patchwork temporaire ».

Bolivie, 2019 : qui pourrait oublier l’entrée dans le Palais du Gouvernement, à La Paz, de la putschiste Jeanine Ánez, levant au-dessus de sa tête une énorme Bible tout en criant « Dieu revient au Palais ! Dieu est de retour ! » Qui pourrait oublier que c’est dans les locaux de l’Université catholique bolivienne (UCB) qu’eut lieu la réunion consolidant le « golpe » ? Le 11 novembre 2019, alors que le coup d’Etat était consommé et présidant un service religieux, l’évêque auxiliaire de Santa Cruz, Estanislao Dowlaszewicz, soulignait : « Aujourd’hui, c’est la résurrection d’une nouvelle Bolivie, un jour historique pour notre pays… Merci pour le rétablissement de la démocratie, merci pour le sacrifice tout au long des grèves et des blocus… Merci à la police et aux forces armées… ».

En octobre et novembre 2022, c’est appuyé en sous-main par une partie conséquente de l’Eglise catholique que Luis Fernando Camacho a jeté ses néofascistes organisés et armés sur les quartiers populaires de Santa Cruz. Le 3 novembre, le secrétaire général de la Conférence épiscopale bolivienne, Mgr Giovani Arana, a lancé un appel urgent au gouvernement pour qu’il « assume ses responsabilités et cherche des solutions aux conflits qui affligent le peuple bolivien en rétablissant la paix, la coexistence démocratique et en apportant une réponse urgente aux demandes du peuple ». Dix jours plus tard, le président de la Conférence épiscopale, Mgr Aurelio Pesoa, apportait lui aussi un soutien tacite aux positions radicales et antigouvernementales : « Dans la société bolivienne, on tente actuellement d’imposer un projet de pays, qui est le projet de certains, mais qui ne représente pas l’ensemble du peuple bolivien. »

Aux antipodes de cette meute de théologiens enragés, et sans le mentionner directement, un groupe d’évêques catholiques brésiliens a publié une lettre se prononçant contre la réélection de Jair Bolsonaro. Intitulé « Evêques du dialogue pour le Royaume », le document affirmait que le second tour des élections plaçait la population brésilienne « devant un défi dramatique » ne permettant pas « la neutralité ».

La loi du « lawfare »

Président, ex-président, homme ou femme politique, de droite ou de gauche, nul ne peut être considéré au-dessus de la loi. Par ailleurs, omniprésente en Amérique Latine depuis une éternité, la corruption touche autant les fonctionnaires de l’Etat que les acteurs privés. La confusion s’installe lorsque, instrumentalisée, la lutte anticorruption se transforme en persécution judiciaire destinée à détruire un leader populaire ou un courant politique.

La moitié du Brésil est persuadée que Lula, le président récemment élu, est un voleur. N’a-t-il pas été accusé, puis condamné pour « corruption active, détournement d’argent public, blanchiment, corruption passive et obstruction à la justice » ?

La publication en juin 2019, par le site The Intercept Brasil de messages échangés entre le juge Moro, le procureur Dallagnol et d’autres magistrats chargés de l’enquête « Lava Jato », a mis à jour leur collusion et leurs motivations politiques pour éliminer Lula en le condamnant, non pas avec des preuves, mais avec des « convictions » [22]. En récompense, Sergio Moro devint un temps ministre de la Justice de Bolsonaro, dont il s’éloignera, avant de l’appuyer lors de la dernière élection (et d’être lui-même élu sénateur).

En décembre 2020, en Argentine, à l’occasion d’un séminaire sur la politique régionale, Lula a déclaré : « Les Etats-Unis ne nous ont jamais permis d’être indépendants. Il y a eu des ingérences des ambassadeurs, plus tard des militaires, et maintenant du pouvoir judiciaire. C’est l’industrie de la construction du lawfare. »

Contraction des mots anglais « loi » (law) et « guerre » (warfare), le « lawfare » est l’instrumentalisation des appareils juridiques pour déstabiliser et éliminer les adversaires politiques. On en trouve une première mention lorsque, en 2001, le général de l’US Air Force Charles Dunlap prône l’utilisation des magistrats et procureurs comme « substituts aux moyens militaires traditionnels pour atteindre un objectif de guerre ». En décembre 2017, sous l’administration de Donald Trump, le document définissant la nouvelle stratégie de Sécurité nationale assumera clairement que la lutte contre la corruption est un moyen de déstabiliser les gouvernements des pays « concurrents » ou « ennemis » des Etats-Unis [23].

On n’entrera pas ici dans une description détaillée des lois – telles la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) – à travers lesquelles Washington impose ses normes au niveau international. On ne dénombrera pas plus les multiples organismes, think tank et institutions (nationaux et multilatéraux) permettant aux Etats-Unis d’influencer, former et coopter une pléthore de magistrats latino-américains – Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT), USAID, OEA, universités diverses, etc. On se contentera de résumer en précisant que le Federal Bureau of Investigation (FBI) a collaboré en sous-main et en violant les lois brésiliennes à la mise en cause de Lula dans le cadre de « Lava Jato ».

Destruction politique d’un dirigeant : le colombien Gustavo Petro y a eu droit une première fois lorsque, maire de Bogotá, en décembre 2013, il fut destitué et inhabilité à occuper un quelconque poste politique pendant 15 ans par le procureur général « uribiste » Alejandro Ordóñez. Après que le Tribunal supérieur de Bogotá ait ordonné son rétablissement dans ses fonctions, le 23 avril 2014, une deuxième tentative eut lieu. Désormais sénateur, Petro venait pour la première fois de porter très haut le score d’un candidat de gauche à la présidentielle, en juin 2018. Le thème mortel du « financement par le narcotrafic » sortit du chapeau. « Ils veulent éliminer de la vie politique légale le candidat qui a obtenu 8 millions de voix et qui a failli devenir président », s’insurgea Petro. Ils ne cherchent pas à ce que je quitte le Sénat, mais à ce que je ne sois plus candidat à la présidence du pays. » Dans ce cas précis, non sans laisser des traces dans une partie de l’opinion publique, la manœuvre échoua.

Sans aucune preuve irréfutable, le vice-président équatorien Jorge Glass a été condamné en 2017 à deux peines d’incarcération, l’une (« corruption aggravée ») de 8 ans, l’autre (« association illicite ») de 6 ans (il est sorti de prison, après appel, le 28 novembre 2022). Sa mise en cause a suivi une démarche du Département de la Justice des Etats-Unis dénonçant le versement par Odebrecht de pots de vin destinés à des « fonctionnaires corrompus ». Plus emblématique encore : promoteur de la révolution citoyenne (2007-2017), l’ex-président Rafael Correa, de même que certains de ses ex-ministres ou dirigeants de son parti, doit faire face à une multitude d’accusations plus ubuesques les unes que les autres. En 2018, Correa a ainsi été reconnu coupable d’« influence psychique » : si, selon le tribunal, il n’a commis aucun crime, il a « psychiquement influencé » d’autres personnes qui en ont commis ! Sur une telle base, il a été condamné par contumace à huit ans de prison et 25 ans d’interdiction de participation à la vie politique. Vivant actuellement en Belgique, il lui est impossible de rentrer dans son pays. Dans son cas, l’ « enquête » a démarré après la publication d’un article sur le site Mil Hojas – fondation « défenseuse de la liberté d’expression » financée par la National Endowment for Democracy (NED), organisme dépendant du Département d’Etat américain.

On passera rapidement sur le cas d’Evo Morales, accusé en décembre 2018 de « sédition », « terrorisme » et « financement du terrorisme », alors qu’il venait d’être renversé. Il ne dut son salut qu’au refuge alors offert par le Mexique d’Andrés Manuel López Obrador (AMLO), puis l’Argentine d’Alberto Fernández. D’où il participa à la reconquête du pouvoir – et de la démocratie.

On évoquera tout aussi brièvement le président paraguayen Fernando Lugo, qui dut subir, entre 2008 et 2012, sous les prétextes les plus divers, vingt-trois tentatives de « jugements politiques » (« juicios políticos »). On ne mentionnera que pour mémoire le péruvien Pedro Castillo, harcelé sous les accusations les plus diverses pour obtenir ou forcer sa démission.

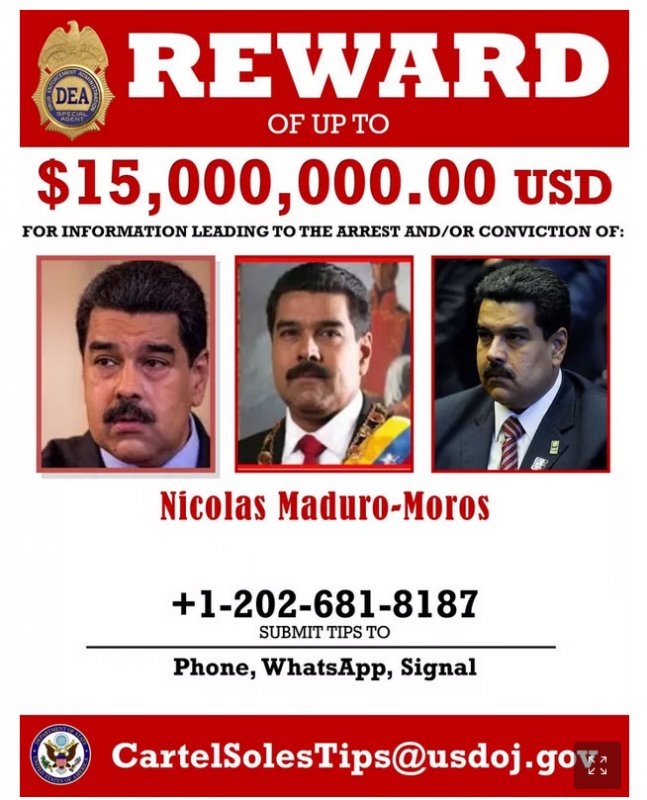

Expérience toute particulière que celle de Nicolás Maduro, le chef de l’Etat vénézuélien. Le 26 mars 2020, le procureur général américain William Barr a mis sa tête à prix 15 millions de dollars ! – une récompense promise à qui aiderait à le capturer. Depuis 2018 et une requête des supplétifs de Washington – Argentine et Colombie (qui se sont rétractés depuis l’arrivée au pouvoir de Fernández et de Petro), Chili, Paraguay, Pérou et Canada –, la Cour pénale internationale (CPI) a ouvert une enquête sur les allégations de crimes contre l’humanité commis par « son » régime.

La reine du « lawfare » s’appelle incontestablement Cristina Fernández de Kirchner (CFK). Actuelle vice-présidente de l’Argentine, présidente de 2007 à 2015. Depuis 2004, 650 plaintes ont été déposées contre elle par des adversaires politiques [24]. La persécution est telle qu’un de ses collaborateurs les plus brillants et respectés, l’ex-ministre des Affaires étrangères Héctor Timerman, accusé comme elle dans le cadre de l’affaire de l’attentat contre l’AMIA [25], se vit interdire de sortir du territoire pour suivre aux Etats-Unis le traitement expérimental contre le cancer qu’il avait entamé (il en mourut le 30 décembre 2018).

Dans ce domaine, CFK aura tout vécu. En 2017, on essaya de transformer en affaire judiciaire la politique de taux de change mise en place par son gouvernement. En août 2022, malgré l’absence totale de preuves et trois années de procès, les procureurs fédéraux Diego Luciani et Sergio Mola ont requis contre elle une peine de douze années de prison pour corruption dans une affaire concernant l’attribution de marchés publics. Trois jours plus tard, le sénateur du Texas Ted Cruz, un Républicain ultra-droitier, a appelé le Département d’Etat américain à lui imposer des sanctions.

Après avoir rebaptisé ce procès « peloton d’exécution médiaco-judiciaire » et ajouté « ce n’est pas un procès de Cristina, c’est un procès du péronisme et des gouvernements populaires », CFK a demandé que les procureurs Luciani et Mola fassent l’objet d’une enquête pour prévarication. Sur la base de photos publiées dans la presse locale, on sait qu’ils jouent à l’occasion au football avec le président du tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, dans la propriété « Los Abrojos » de l’ancien chef d’Etat Mauricio Macri. En février 2020, impliqué dans un réseau d’espionnage et d’extorsion de fonds destiné à persécuter des personnalités politiques opposées au gouvernement néolibéral, le faux avocat Marcelo d’Alessio affirmait déjà : « Si je dis ce que je sais, les quatre affaires que la justice de Macri a ouvertes contre le kirchnérisme et l’ex-présidente Cristina Fernández de Kirchner s’effondrent [26]. »

Juges et procureurs jouant au football dans la propriété « Los Abrojos » de Mauricio Macri.

Attendu, le dénouement n’a pas surpris : le 6 décembre, déclarée coupable « d’administration frauduleuse au préjudice de l’Etat », CFK a été condamnée à six ans de prison et à l’inéligibilité à vie. Quelques minutes après le verdict, depuis son bureau au Sénat, la vice-présidente a réagi : « Il ne s’agit même plus de persécution politique ni de lawfare. C’est encore plus simple : il s’agit d’un Etat parallèle et d’une mafia judiciaire. »

L’assertion ne manque pas de pertinence. Quelques jours auparavant, grâce au quotidien Pagina12, un nouveau scandale de collusion politico-judiciaire avait éclaté. A l’invitation du Groupe Clarín, holding médiatique frontalement opposée à Alberto Fernández (et plus encore à Cristina Kirchner), un groupe de juges parmi lesquels Julian Ercolini (qui a entamé le procès contre CFK), le ministre de la Justice de la Sécurité de la Ville autonome de Buenos Aires (CABA) Marcelo D’Alessandro ainsi que d’autres notables et hommes d’affaires ont bénéficié tous frais payés d’un vol charter les amenant dans la propriété de Joe Lewis, homme d’affaires britannique milliardaire, grand ami de Mauricio Macri, sur le Lac Escondido.

Si elle nie toutes les charges et va faire appel, Cristina Kirchner a d’ores et déjà annoncé qu’elle ne se présentera pas à la prochaine élection présidentielle : « Je ne vais pas soumettre la force politique qui m’a fait l’honneur d’être deux fois présidente et vice-présidente au risque d’ être maltraitée en période électorale, en disant qu’elle a une candidate condamnée. » Objectif atteint pour la droite. Mais, dans une Argentine où la base péroniste et même le Président de la République ne peuvent cacher leur indignation, la polarisation, déjà très forte, vient de monter d’un cran. Le pays risque de tanguer très sérieusement.

Même en cas d’acquittement ou de doute quant à la justesse du verdict, l’effet du « lawfare » sur l’opinion publique est dévastateur. Car les accusateurs, pendant toute leur besogne, bénéficient d’une aide inestimable : celle des médias. Avant même d’être jugés en jouissant d’un juste droit à la défense (ce qui est rarement le cas), les accusés ont été exposés, dénigrés, lynchés et condamnés sans appel par le lobby du lavage de cerveaux. Le pape Francisco lui-même s’en est inquiété au moment de la crucifixion de Lula : « Des conditions obscures sont créées pour condamner une personne (…) Les médias commencent à dire du mal des gens, des dirigeants et, avec la calomnie et la diffamation, ils les salissent. Puis entre en jeu la justice qui les condamne et, à la fin, on fait le coup d’Etat. C’est un des systèmes les plus honteux [27]. » Diffamez, diffamez, il en restera toujours quelque chose…

Seulement, et comme au Brésil, l’opération agit comme un boomerang. Car même si les médias, cette fois, se taisent, il transpire à l’occasion que les accusateurs devraient être les accusés. Lorsque, en octobre 2021, éclate le scandale dit des « Pandora Papers » – une énième fuite de documents financiers menant à de discrets comptes dans les paradis fiscaux –, trois noms de chefs d’Etat latino-américains sautent aux yeux : l’équatorien Guillermo Lasso, le chilien Sebastián Piñera et le dominicain Luis Abinader. Leurs prédécesseurs César Gaviria et Andrés Pastrana (Colombie), Pedro Pablo Kuczynski (Pérou), Porfirio Lobo (Honduras), Alfredo Cristiani et Francisco Flores (Salvador), Horacio Cartes (Paraguay), Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli et Ernesto Pérez Balladares (Panamá) ainsi que quatre-vingt-dix dirigeants de haut niveau les accompagnent, parmi lesquels la vice-présidente colombienne Marta Lucía Ramírez, le séparatiste bolivien Branko Marinkovic, le ministre de l’Economie de Bolsonaro, Paulo Guedes, le président de la Banque centrale brésilienne, Roberto Campos Neto – sans parler des membres de la famille de Mauricio Macri.

Un tel panorama global mène à l’inévitable « Tous pourris ». Pour le plus grand profit de l’extrême droite – nous y revoilà. Avec une autre et redoutable dimension. La montée de la haine. L’incessante violence verbale, politique et judiciaire, les campagnes médiatiques qui l’accompagnent, échauffent les esprits, exacerbent les tensions. Le 1er septembre, désormais honnie par l’opposition, Cristina Kirchner a échappé par miracle à une tentative d’assassinat commise avec une arme de poing. Tatoué sur le coude d’un « soleil noir », un symbole néonazi, l’individu arrêté, Fernando André Sabag Montiel, peut apparaître comme un « loup solitaire » – selon l’expression consacrée. Malgré un appareil judiciaire cette fois passablement inerte, des liens avec un groupuscule d’extrême droite, Révolution fédérale, sont néanmoins fortement suspectés.

Cristina Fernández de Kirchner : « C’est un peloton d’exécution médiatico-judiciaire ».

Le grand air de la fraude

Bolsonaro innove-t-il lorsqu’il conteste par avance les résultats d’une élection qu’il sait perdue ? Quand, le 21 août 2021, il lance à ses partisans, à propos du Tribunal suprême fédéral : « Le moment est venu de dire que vous n’accepterez pas que quiconque à Brasilia vous impose sa volonté. » Quant, à Curitiba (22 mai 2022), devant une assemblée de pasteurs évangéliques, il professe : « Seul Dieu me sortira du fauteuil présidentiel. »

Le 18 juillet, face à plusieurs dizaines d’ambassadeurs du monde entier et critiquant le système de vote électronique, le chef de l’Etat se livre à une attaque en règle contre les institutions, dont il est censément le garant : « Ce que nous voulons, ce sont des élections propres, transparentes ! »

Nouveau ? Que non pas. On avancera : « banalisé ». Au Nicaragua, en novembre 2006, devant la probable victoire du sandiniste Daniel Ortega, alors dans l’opposition, la droite dénonce à l’avance une fraude – la sandiniste défroquée Dora María Tellez se chargeant d’en alerter l’ambassadeur des Etats-Unis Paul A. Trivelli [28]. Mêmes accusations, systématiques, à chaque scrutin présidentiel – 2011, 2016, 2021. Episode comique, qui aurait dû attirer l’attention : en 2008, lors d’élections municipales remportées par le Front sandiniste de libération nationale (FSLN) – 109 villes sur 153 –, le banquier Eduardo Montealegre, battu à Managua, hurle à la fraude. Le Conseil supérieur électoral (CSE) annonce un recomptage des votes. Pris à leur propre piège, les libéraux refusent d’assister à l’opération. Ils n’apporteront ultérieurement aucune preuve sustentant leur accusation. Pas plus que ne le fera l’opposant vénézuélien Henry Ramos Allup après que, en 2004, Hugo Chávez ayant gagné un référendum révocatoire (59 % des voix), il a annoncé : « Nous allons réunir des éléments afin de prouver au Venezuela et au monde la gigantesque fraude qui a été perpétrée contre la volonté du peuple. »

Chaque scrutin et chaque victoire chaviste feront ultérieurement l’objet des mêmes accusations. En revanche, lorsque la droite l’emporte – gouvernorats, députations, mairies –, avec le même Conseil national électoral (CNE), jamais elle ne conteste le résultat. C’est ainsi en accusant le gouvernement de ne pas lui avoir donné de garanties suffisantes quant à l’organisation du scrutin, que la coalition de la Table de l’unité démocratique (MUD), principale force politique d’opposition, a décidé de boycotter l’élection présidentielle du 20 mai 2018. Alors que Nicolás Maduro l’emportait avec 67,7 % des voix (et 53,9 % d’abstention), la manœuvre a permis aux Etats-Unis, à l’Union européenne et aux Etats inféodés à Washington du Groupe de Lima [29] de faire de la République bolivarienne un paria international et de son chef de l’Etat un « dictateur ». Et donc de considérer également « frauduleuses » les législatives de décembre 2020.

C’est au nom d’une fraude tout aussi imaginaire qu’Evo Morales s’est vu privé de sa victoire du 20 octobre 2019, grâce à l’intense campagne menée par le secrétaire général de l’OEA Luis Almagro.

A chaque fois ou presque, Washington atteint ses objectifs. Les gauches de gouvernement qui dérangent s’en trouvent soit discréditées et affaiblies, soit (pour un temps) éliminées. Dès lors, pourquoi ce qui est accepté et prôné par tous, s’agissant des succursales, ne serait pas permis dans la maison mère ? Face au Parti démocrate, Donald Trump réplique la stratégie tant de fois appliquée et franchit le Rubicon. Dans la nuit du 19 décembre 2020, il diffuse vingt-et-un tweets, dont celui d’1 h 42 du matin : « Il est statistiquement impossible d’avoir perdu les élections. Grande manifestation à Washington le 6 janvier. Soyez-y, ce sera dingue ! »

On connaît la suite. Joe Biden et les démocrates l’apprécient moins que lorsqu’elle se déroule à Caracas, La Paz ou Managua.

Le serpent, évidemment, se mord la queue. Si, en plus de tous les subalternes, le « boss » Trump l’a fait, pourquoi hésiter ? Au Pérou où, dès le 16 juin 2021, l’Office national des processus électoraux (ONPE) a annoncé la victoire de Pedro Castillo, il faudra attendre plus d’un mois pour que celle-ci soit proclamée par le Jury national des élections (JNE), le 19 juillet. Refusant de reconnaître sa défaite, Keiko Fujimori s’est entretemps lancée dans une bataille judiciaire accompagnée d’une vaste campagne de désinformation pour contester des centaines de milliers de votes.

Bolsonaro, suit lui aussi le mouvement. Le 3 juin 2022, il déclare encore : « Si c’est nécessaire, j’irai à la guerre pour défendre la liberté. » Il tente d’entraîner l’armée dans son aventure. Laquelle refuse, consciente de l’isolement international dans lequel la jetterait une telle aberration. Obligeant in fine Bosonaro, qui en outre n’a pas la Maison-Blanche de Biden dans la poche, à céder. Après un long silence qui incite ses partisans à manifester violemment et… à demeurer en alerte, en attendant des jours « meilleurs ». Comme en Bolivie.

« Alors, sortez de chez vous et votez Bolsonaro ! »

Du centre droit à l’ultra droite

On observe donc une montée l’ « extrémisme ». Celui-ci progresserait-il autant s’il n’était encouragé et nourri par la dérive de la droite dite classique (et même de certains secteurs de gauche) ? Depuis le début des années 2000, la présence de présidents et de gouvernements catalogués « progressistes », « socialistes » ou « révolutionnaires », a hystérisé les néolibéraux et leurs alliés. La démocratie ne serait acceptable que si elle les porte et maintient au pouvoir. Sinon, plus aucun cordon sanitaire n’existe, tout est permis…

Au Venezuela, ce sont les partis traditionnels, social-démocratie comprise, qui, en 2002, organisent le coup d’Etat contre Hugo Chávez. Ce sont eux qui – Action démocratique, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo –, depuis 2013, ont accompagné sans critique les tentatives d’assassinat de Maduro (août 2018), les opérations mercenaires (mai 2020), l’imposition de sanctions dévastatrices, promus par les leaders les plus extrémistes et leurs sponsors étatsuniens.

Au Honduras, deux formations appartenant à l’ « arc démocratique » – Parti libéral et Parti national – s’unissent en 2009 pour renverser Manuel Zelaya. Au Paraguay, en 2012, c’est le Parti libéral radical authentique (PLRA) du vice-président Federico Franco qui défenestre le chef de l’Etat Fernando Lugo.

En Bolivie, la figure d’un néofasciste comme Camacho ne peut occulter le fait que le coup d’Etat de 2019 contre Evo Morales fut tout autant l’œuvre de l’ex-président Carlos Mesa, porte-parole de la classe dominante « fréquentable », des partis traditionnels et du capital financier. La large coalition qui, avec l’armée et la police mutinée, mena le putsch à son terme comprenait de larges pans de la classe moyenne urbaine et même des personnages bien en cour au sein de la gauche européenne – Pablo Solón [30] – ou de l’ « industrie de la défense des droits humains » – Waldo Albarracín et Amparo Carvajal. La mythique « société civile » qu’adore la tout autant mythique « communauté internationale ».

Au second tour de l’élection présidentielle chilienne, José Antonio Kast a pu compter sur l’appui des candidats de la droite trsditionnelle éliminés au premier tour, Sebastián Sichel et Joaquín Lavín, et de la coalition Chile Vamos, qualifiée de « centre droit ».

Keiko Fujimori a de même pu compter au Pérou sur le ralliement du technocrate libéral Hernando de Soto – « unique manière de l’emporter à long et à court terme sur le marxisme léninisme », d’après lui. Considéré comme appartenant au centre droit, Alfredo Barnechea a en ce qui le concerne ouvertement appelé à une intervention militaire et à la formation d’un régime civico-militaire pour empêcher l’entrée en fonction de Castillo.

En 2006, le futur « chouchou » argentin du FMI Mauricio Macri avait fait le voyage dans la province de Tucumán pour passer un pacte et une alliance politique avec Ricardo Bussi (actuel soutien de Javier Milei), allant jusqu’à faire l’éloge de son père, le tortionnaire Antonio Bussi.

Impossible enfin pour Bolsonaro d’obtenir le score de 49 % au second tour de la présidentielle sans le concours de larges pans des conservateurs et autres esprits conformistes dits « civilisés ». D’où un constat glaçant : la frontière de plus en plus poreuse entre droite classique, droite radicale et droite ultra explique en grande partie cette montée aux extrêmes et la menace qu’elle fait planer sur les sociétés.

Information, désinformation, mésinformation

L’Amérique latine n’échappe pas à la tendance mondiale : les médias privés y sont dans les mains de puissants groupes soucieux de diffuser les bontés du capitalisme. Canaux d’une information censément objective, ces médias non seulement exploitent les erreurs et les lacunes des gouvernements de gauche (ce qui est normal) mais font aussi passer en contrebande le pire des valeurs conservatrices en cas de besoin.

Le sujet étant trop vaste pour être ici traité en détail, on se contentera d’un bref survol en pointillés. En commençant par le Brésil où le puissant groupe multimédia Globo – télévision, radio, presse écrite – a activement soutenu l’opération « Lava Jato », la destitution de Dilma Rousseff, la condamnation et l’emprisonnement de Lula, ouvrant la voie, comme le firent entre autres les quotidiens O Estado do São Paulo ou Folha do São Paulo, à l’ascension de Bolsonaro. Les outrances de celui-ci ont rompu cette alliance en cours de mandat, amenant Globo à « réhabiliter » le Parti des travailleurs dans la perspective de 2022, mais tout en continuant à « étriper » Lula. L’espoir (non couronné de succès) était qu’un ralliement de la gauche, débarrassée de son leader naturel, permettrait à un candidat de droite classique de l’emporter sur Bolsonaro.

On retrouva le même type d’approche dans l’éditorial de l’ Estado do São Paulo du 26 mai 2022 : « Il n’y a aucun doute, Jair Bolsonaro et Lula sont nés l’un pour l’autre ; aussi bien le président de la République que le parrain PTiste s’associent dans la plus absolue absence de scrupules avec des niveaux qui feraient même rougir Machiavel [31]. » Que Lula mène demain une politique qui dérange et les mêmes n’hésiteront pas à redonner tout l’espace nécessaire aux discours d’extrême droite, à leur tour réhabilités.

Prenant prétexte du 99e anniversaire du quotidien équatorien El Universo, le président qui a trahi la gauche, Lenín Moreno, s’est personnellement déplacé dans ses locaux pour le décorer le 19 août 2020. Directeur du journal, Carlos Pérez a reçu le prix qu’on peut sans hésitation aucune qualifier de « récompense pour services rendus ». Une extravagante surenchère a poussé et pousse ce quotidien à débiter les contes les plus invraisemblables sur l’ex-président Rafael Correa, ses ministres et collaborateurs, son parti, les actuels députés se réclamant de lui, et à accompagner le « lawfare » qui, depuis l’arrivée au pouvoir de Moreno en 2017, tente d’expulser ce courant de la vie politique. Ardent défenseur de la « liberté d’expression », El Universo n’a eu de cesse de dénoncer la présence du « hacker australien Julian Assange, fondateur de WikiLeak » dans l’ambassade londonienne du pays, après que Correa lui eut accordé et l’asile et la nationalité équatorienne. Cela n’en fait pas un quotidien d’extrême droite, mais, incontestablement, un démolisseur de la gauche et de ses politiques sociales – au profit de qui ramasse le pouvoir, quel qu’il soit (pour l’instant le néolibéral Guillermo Lasso)…

Tandis que l’agence de presse mexicaine Article 19, résolument opposée au gouvernement d’Andrés Manuel López (AMLO), est financée depuis l’étranger et en particulier par le Département d’Etat américain, cinq groupes économiques contrôlent l’intégralité des grands opérateurs médiatiques en Colombie [32]. Représentant peu ou prou le même type d’intérêts, les quotidiens boliviens Pagina Siete, Los Tiempos et El Deber ainsi que les chaînes de télévision PAT, Unitel et, depuis Santa Cruz, Bolivisión, ont allégrement participé au coup d’Etat de 2019 et aux diverses tentatives de déstabilisation. En Argentine, les armes de la guerre idéologique s’appellent Clarín ou La Nación. Porte-parole du Groupe Clarín, Marcelo Longobardi, a récemment suscité une certaine émotion en déclarant : « Un jour, nous aurons une surprise car nous allons devoir formater l’Argentine de façon plus autoritaire pour gérer une telle catastrophe [33]. »

Démultipliés par le pouvoir destructeur des réseaux sociaux, que contaminent fake news et discours de haine, ces médias préparent le terrain de l’extrême droite de mille et une façons. Ne serait-ce qu’en justifiant, dans leur couverture de l’« international », toutes les opérations tordues affectant, hier et aujourd’hui, les pays gouvernés par un gouvernement progressiste.

Il est vrai qu’en la matière, la banalisation de l’extrémisme et l’acceptation de ses méthodes touchent autant les pays européens que les latino-américains. Ce qui permet aux forces obscures, à l’abri de ce bouclier protecteur, d’agir en toute impunité.

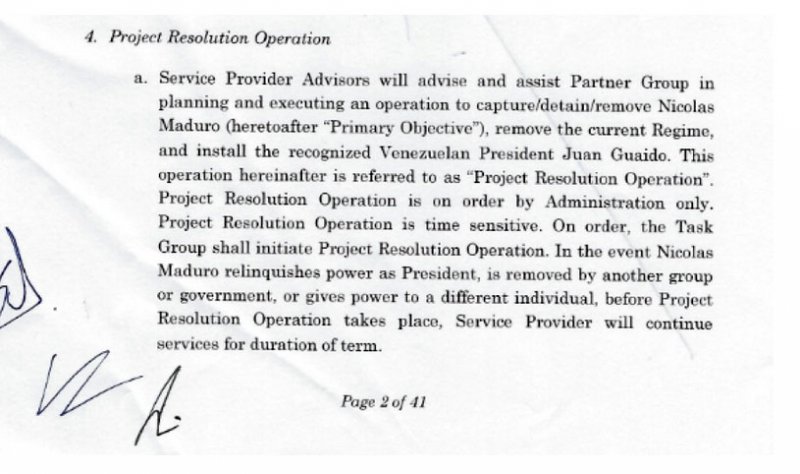

On ne prendra ici qu’un exemple, celui du quotidien français Le Monde, symbole dans un lointain passé d’un journalisme de qualité. Renversement de Dilma Rousseff – éditorial du 30 mars 2016 : « Ceci n’est pas un coup d’Etat ». « Golpe » contre le chef de l’Etat bolivien – édito du 15 novembre 2019 : « Les erreurs d’Evo Morales ». Tribune libre, le 12 juin 2020, « Sauvons le Venezuela ensemble ! », signée… Juan Guaido. Très peu de temps auparavant, le 3 mai, des mercenaires issus des rangs de l’armée vénézuélienne emmenés par deux anciens membres des forces spéciales américaines ont lancé des actions commando en deux endroits de la côte vénézuélienne. Au moment où Le Monde offre ses colonnes au président imaginaire, nul n’ignore (nous parlons là des journalistes compétents) que cette « opération » a fait l’objet d’un contrat de 212 millions de dollars signé par Guaido et le chef d’une compagnie de sécurité privée étatsunienne (SilverCorp), Jordan Goudreau, pour « capturer/détenir/éliminer Nicolás Maduro (ci-après l’objectif principal) ». Et si l’on connaît l’existence de ce contrat et de son sinistre propos c’est qu’aux Etats-Unis, Factores de Poder (Miami, 3 mai), CNN (7 mai), Diario Las Américas (Miami, 8 mai), Bloomberg (6 juin) en ont confirmé l’existence. The Washington Post l’a publié en intégralité (8 mai). C’est donc en toute connaissance de cause que le quotidien français offre cinq colonnes de propagande à un individu dont les méthodes font la jonction entre celles de l’extrême droite et celles de la mafia – car on parle bien, là, d’un éventuel « assassinat ». Sciemment désinformée, l’opinion publique – Le Monde n’étant que l’archétype des organes de propagande hexagonaux – continuera à considérer les extrémistes vénézuéliens comme des paladins de la démocratie. Et donc, s’agissant de la sphère politique, à les appuyer.

On objectera que Le Monde en particulier, et la presse française (ou européenne) en général n’ont manifesté aucune sympathie à l’égard de personnages comme Trump ou Bolsonaro. C’est vrai. Pour une raison très simple. En gérant comme ils l’ont fait la pandémie de Covid-19 et surtout en refusant de s’associer à la lutte contre le réchauffement climatique, tous deux ont profondément heurté la sensibilité d’observateurs cette fois directement concernés (surtout s’agissant du climat) par d’aussi contestables décisions. S’ils s’étaient contentés de harceler les gauches latino-américaines, de soutenir Guaido au Venezuela et Janine Añez en Bolivie, d’attaquer Cuba et le Nicaragua, ils auraient, comme leur homologue colombien Iván Duque – 1400 dirigeants sociaux assassinés en quatre ans –, bénéficié d’un traitement médiatique beaucoup plus indulgent. Pour l’ordre dominant, à certaines conditions et pour peu qu’il favorise le néolibéralisme, l’extrémisme n’est pas un danger.

« …une opération pour capturer/détenir/éliminer Nicolás Maduro (ci-après l’objectif principal)… »

Conjurer le pire

Portée par tous ces vents mauvais – auxquels on rajoutera la fatigue de populations confrontées à la criminalité dans la périphérie des grandes villes et les zones rurales, ainsi que, pour certains pays (en particulier le Chili), le rejet de flux migratoires en forte augmentation – l’extrême droite est montée en puissance.

Pourtant, de 2018 à 2022, treize présidents qu’on dira « progressistes » sont demeurés ou ont accédé au pouvoir en Argentine, en Bolivie, au Brésil, au Chili, en Colombie, à Cuba, au Honduras, au Mexique, au Nicaragua, à Panama, au Pérou, en République dominicaine et au Venezuela.

Reste à savoir si, d’une manière générale, il s’est agi du résultat d’un classique affrontement « droite-gauche » ou d’un bras de fer « néofascisme-démocratie ».

On mettra ici à part les trois pays de la « Troïka de la Résistance » – Cuba, le Nicaragua et le Venezuela.